〈 2008年1月8日 〉

昨年の11月から2ヶ月間このメモが中断してしまった。

お読みいただいている方には申し訳ありませんでしたが、

何か特別な事情があったわけではなく、言い訳になってしまいますが

チョットお尻に火がついた追い込みにかかっているうちに

年がくれ年が明けてしまいました。

ただただ鈍くさく襖にとりかかっていただけなのですが、

この間ちょっとした波や変化がありました。

昨年の11月から2ヶ月間このメモが中断してしまった。

お読みいただいている方には申し訳ありませんでしたが、

何か特別な事情があったわけではなく、言い訳になってしまいますが

チョットお尻に火がついた追い込みにかかっているうちに

年がくれ年が明けてしまいました。

ただただ鈍くさく襖にとりかかっていただけなのですが、

この間ちょっとした波や変化がありました。

話は昨年11月に戻ります。

建造中の本堂の棟上式が滞りなく行われたあと、

一部設計変更があることが、画家に通知がありました。

上がり口(玄関)から部屋に進む手前の廊下と部屋も間仕切りは

従来据付の壁としていたのを、襖戸(引き手の戸板)としたいとのこと。

廊下側は板戸になるが、部屋側は襖になる、つまり襖絵が6面(6メートル)追加となることに。

しかもその6面はいままで仕上げてきた襖絵と同じ部屋の右翼面一杯を占めることになる。

全部で52面の襖が58面になるだけの一見たいしたことはない変更のように見えるが。

お寺さんの通知が遅れ気味だったのも、そんなに大変な変更ではないと踏んでいた節がないでもなかったが。

建造中の本堂の棟上式が滞りなく行われたあと、

一部設計変更があることが、画家に通知がありました。

上がり口(玄関)から部屋に進む手前の廊下と部屋も間仕切りは

従来据付の壁としていたのを、襖戸(引き手の戸板)としたいとのこと。

廊下側は板戸になるが、部屋側は襖になる、つまり襖絵が6面(6メートル)追加となることに。

しかもその6面はいままで仕上げてきた襖絵と同じ部屋の右翼面一杯を占めることになる。

全部で52面の襖が58面になるだけの一見たいしたことはない変更のように見えるが。

お寺さんの通知が遅れ気味だったのも、そんなに大変な変更ではないと踏んでいた節がないでもなかったが。

作家にとってはこれが結構大きな問題となる。

全52面の構想・構成・時間の経過、それぞれの面と面との関係、

すべて自分なりに緻密に構成してきたものを根っこから見直さなくては、ならないかも。

全52面の構想・構成・時間の経過、それぞれの面と面との関係、

すべて自分なりに緻密に構成してきたものを根っこから見直さなくては、ならないかも。

ちょうど変更をきかされたのが、33体の躯体の詳細な仕上げの時期にぶつかったので、

ここはこれで筆を止めることなく、一体一体ていねいに仕上げつつ、並行的に新しい6面のモチーフを考えていった。

玄関から上がる最初の部屋は東側。

あけぼのをイメージした面が取り囲む。

それなら右側面に付け加わる6面は「曙」以前のときの流れ・瞬間をあらわしたもの以外にはない、との結論に達した。

それなら「夜明け前」か。でも夜明け前の漆黒の闇では色もなく、絵とはなりえない。

西洋の聖書にあるとおり「はじめに光ありき」が人が認識できる世界のはじまりだ。

遠くの砂山からほんのちらりと姿をのぞかせる太陽。

その光が闇を一挙に照らし出す、夜明けの瞬間と定めた。これなら左回りに部屋を循環する「あけぼの」につながる。

これだ、この瞬間しかない。だがそこにはひとの姿はない。

人よりいち早く世界の目覚めを知らせる命がひとつだけある。それは一番鳥たちだ。

黄金の光と鳥たちのダイナミックな羽ばたきが一日の序章となる。

岩山を飛翔する鳥たちが序章を曙へと導く。

昨年の11月から今年にかけて6面の追加部分は仕上がりつつある。

ただこの部分が付け加わることで全体を見直す必要も出てきた。

鳥たちの飛翔はこの部分だけでよいのか。

はじめはこの襖絵には命といえるものは人以外は描かないつもりだった。

(唐草模様などのような意匠化された花々はべつとして)。

夜明け部分に配した鳥たちは昼間もどこかにいなくてはならない。

陽光の部屋にも鳥を飛ばそう。太陽がちらりと姿を見せるのなら、「たそがれ」の部分にはやはり月がいる。

それも満月ではない。花の部分にも命がいる。それは蝶だろうか。

ここはこれで筆を止めることなく、一体一体ていねいに仕上げつつ、並行的に新しい6面のモチーフを考えていった。

玄関から上がる最初の部屋は東側。

あけぼのをイメージした面が取り囲む。

それなら右側面に付け加わる6面は「曙」以前のときの流れ・瞬間をあらわしたもの以外にはない、との結論に達した。

それなら「夜明け前」か。でも夜明け前の漆黒の闇では色もなく、絵とはなりえない。

西洋の聖書にあるとおり「はじめに光ありき」が人が認識できる世界のはじまりだ。

遠くの砂山からほんのちらりと姿をのぞかせる太陽。

その光が闇を一挙に照らし出す、夜明けの瞬間と定めた。これなら左回りに部屋を循環する「あけぼの」につながる。

これだ、この瞬間しかない。だがそこにはひとの姿はない。

人よりいち早く世界の目覚めを知らせる命がひとつだけある。それは一番鳥たちだ。

黄金の光と鳥たちのダイナミックな羽ばたきが一日の序章となる。

岩山を飛翔する鳥たちが序章を曙へと導く。

昨年の11月から今年にかけて6面の追加部分は仕上がりつつある。

ただこの部分が付け加わることで全体を見直す必要も出てきた。

鳥たちの飛翔はこの部分だけでよいのか。

はじめはこの襖絵には命といえるものは人以外は描かないつもりだった。

(唐草模様などのような意匠化された花々はべつとして)。

夜明け部分に配した鳥たちは昼間もどこかにいなくてはならない。

陽光の部屋にも鳥を飛ばそう。太陽がちらりと姿を見せるのなら、「たそがれ」の部分にはやはり月がいる。

それも満月ではない。花の部分にも命がいる。それは蝶だろうか。

こうしてオリジナルは人だけだったものが、最終的には太陽・月・鳥・蝶も加わった。

壁画や襖絵のような巨大な、そして長時間を要する制作には、

変更とか困難はつきものだということを私は長い経験から知っている。

はじめから終わりまで計画通りにスムースにいった例のほうがまったく稀なのだ。

何かしらの困難があってそれを乗り越えて向こうに山の峰が見える、そんな仕事ばかりだった。

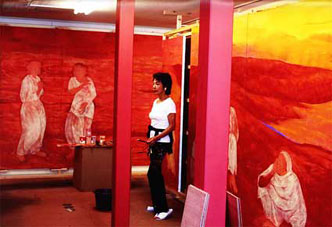

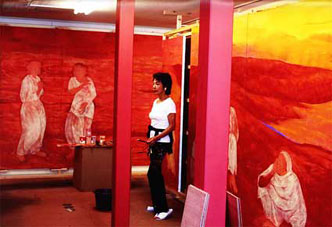

1992年に蓼科のホテルの階段周りで描いた壁画もそうだった。

階段の中央に構造上必須の梁が横に渡してあって、それが壁画全体を真っ二つに割ってしまうことが、

取り掛かる直前にわかった。梁はどうしても取れないという。

やめるかどうかの決断のときひらめいたのが、「そうだ、梁も壁画の一部にしてしまえ」という結論だった。

50センチ角の梁はこうして彩色され、壁画の一部となった。

立体感のある建物と一体化した壁画となった。

みんな喜んでくれた。

結果として成功。

客船の中でのゴンドラに吊り下げられての制作作業や、10段以上の高い不安定な足場の上での作業など、

今から考えればわれながら「よくできたな」と思うことも多いが、それができたのはなぜか。

言葉や理屈では表せない「なにか」だったことは間違いがない。

変更とか困難はつきものだということを私は長い経験から知っている。

はじめから終わりまで計画通りにスムースにいった例のほうがまったく稀なのだ。

何かしらの困難があってそれを乗り越えて向こうに山の峰が見える、そんな仕事ばかりだった。

1992年に蓼科のホテルの階段周りで描いた壁画もそうだった。

階段の中央に構造上必須の梁が横に渡してあって、それが壁画全体を真っ二つに割ってしまうことが、

取り掛かる直前にわかった。梁はどうしても取れないという。

やめるかどうかの決断のときひらめいたのが、「そうだ、梁も壁画の一部にしてしまえ」という結論だった。

50センチ角の梁はこうして彩色され、壁画の一部となった。

立体感のある建物と一体化した壁画となった。

みんな喜んでくれた。

結果として成功。

客船の中でのゴンドラに吊り下げられての制作作業や、10段以上の高い不安定な足場の上での作業など、

今から考えればわれながら「よくできたな」と思うことも多いが、それができたのはなぜか。

言葉や理屈では表せない「なにか」だったことは間違いがない。

それはモノつくりにしかわからないものかもしれないが、なにか内部から突き上げてくる熱い思いだった。

「情熱」や熱情に近い激しいものが、いつも自分をその高みまでひっぱっていった。困難なことが妙なことだが嬉しかった。

誰もできないことをやってみよう、という挑戦者魂がなくなったら、モノつくりはもうできないだろう。

「情熱」や熱情に近い激しいものが、いつも自分をその高みまでひっぱっていった。困難なことが妙なことだが嬉しかった。

誰もできないことをやってみよう、という挑戦者魂がなくなったら、モノつくりはもうできないだろう。

〈 2008年1月10日 〉

〈 2008年1月10日 〉去年11月制作の合間を縫って

奈良県立博物館の正倉院展を見にでかけた。

ちょうどNHKなら支局からNHKの日曜美術館の正倉院特集番組に

ゲスト出演を依頼されてたこともあって、

とにかく実物をこの眼で見なければと、でかけた。

奈良駅から博物館までの人出の多さにも驚いたが

館内はまったく芋洗い状態。

解説についてくださった学芸員室長のかたも芋状態で、聞き取れないくらい。

でも閉館間じかになるとさっと人がひけて、

一転ひっそりとした風情になったのでたすかった。

陳列されているものが、すべて1300年以上の時空をこえて「ここにあり」、

呼吸をしていることの不思議さにまず圧倒される。

正倉院展はなんどか訪れたことがあるが、今年は自分が「もしかすると」

1300年先の時空で、人と対話しているかも知れない襖絵を

描いているせいだろうか、なんだか1300年前にタイムスリップして

御物と対話しているような、興奮を感じている。昂揚と高まり、

が五感を刺激して陶然となる感覚といえるだろうか。

中東やペルシャ・インドのにおいのする銀鏡や織物、宝玉の色・質感すべてが新鮮に眼に飛び込んでくる。

なかでも一見風変わりな2点に私の眼は釘ずけとなった。

ひとつは唐時代のものか竹製の細い弾弓(今で言う大きなパチンコ)の

上に描かれた一筆描きの墨絵であった。

古代の曲馬団や曲芸師の親子のやりとりが、実に軽妙で精緻な筆さばきで描かれている。

東洋人の筆の流れは、書道を生んだ筆の運びでもあるのだろう。

世界中のどこにもない、そこにだけある(あった)瞬間の芸。

細い弓の上に細かい人のしぐさを描くこと自体が曲芸のようなことなのに、

そのモチーフが曲芸とは。アット驚くユーモアと拍手。1300年を超えてゆとりとユーモアがその場を満たし、

にぎやかな対話が生まれる。

これがアートであり、時空を超えた心の通信だ。

愉快、愉快。ありがとう先人のウインク。そのウインクをもうひとつ見つけた。これも唐時代のものか。

あるいは日本でその意匠を模してつくられたものか。

絢爛たる宝玉が黄金の枝に巻きついている香炉。

なんともリッチでどんな香りが漂ってくるのか近くにほほを寄せて、嗅いで見たい衝動に駆られる。

そこまではどこかで見たことある香炉なのだが・・・。

上に描かれた一筆描きの墨絵であった。

古代の曲馬団や曲芸師の親子のやりとりが、実に軽妙で精緻な筆さばきで描かれている。

東洋人の筆の流れは、書道を生んだ筆の運びでもあるのだろう。

世界中のどこにもない、そこにだけある(あった)瞬間の芸。

細い弓の上に細かい人のしぐさを描くこと自体が曲芸のようなことなのに、

そのモチーフが曲芸とは。アット驚くユーモアと拍手。1300年を超えてゆとりとユーモアがその場を満たし、

にぎやかな対話が生まれる。

これがアートであり、時空を超えた心の通信だ。

愉快、愉快。ありがとう先人のウインク。そのウインクをもうひとつ見つけた。これも唐時代のものか。

あるいは日本でその意匠を模してつくられたものか。

絢爛たる宝玉が黄金の枝に巻きついている香炉。

なんともリッチでどんな香りが漂ってくるのか近くにほほを寄せて、嗅いで見たい衝動に駆られる。

そこまではどこかで見たことある香炉なのだが・・・。

香炉の煙の出口の傍に見事な金獅子が鎮座している。

その獅子の形が面白くって思わず「ウフフ」と笑みをこらえてしまう。

きっと皇帝もお后も眼でわらいあったのではないだろうか。

それは獅子君の顔はいかにも「煙が煙くてかなわんよ」といった風情で香炉に顔をそむけているのだ。

お香をかぐのを拒む香炉獅子。

なんとも愉快なモチーフだ。

先の弾弓の曲芸といい、香炉の獅子といい、そこにあるのは萎縮して緊張で凝り固まった御用職人の

もっともらしい芸術作品ではなく、ユーモアと諧謔、そこに通底するゆとりある美意識だ。

こんなものが宮廷の身近に置かれ、楽しまれた時代。

いまでは想像もつかない労苦も多かった時代だったにちがいないが、なんと伸びやかな時代の精神だったのだろう、

と陶然の中にうらやましい感じがしていた。

肝心のNHKの本番ではそんな感想の十分の一も出せずじまいでばたばたして終わってしまったが、

襖を作っている間に出会ったまったく幸せな時間だった。

その獅子の形が面白くって思わず「ウフフ」と笑みをこらえてしまう。

きっと皇帝もお后も眼でわらいあったのではないだろうか。

それは獅子君の顔はいかにも「煙が煙くてかなわんよ」といった風情で香炉に顔をそむけているのだ。

お香をかぐのを拒む香炉獅子。

なんとも愉快なモチーフだ。

先の弾弓の曲芸といい、香炉の獅子といい、そこにあるのは萎縮して緊張で凝り固まった御用職人の

もっともらしい芸術作品ではなく、ユーモアと諧謔、そこに通底するゆとりある美意識だ。

こんなものが宮廷の身近に置かれ、楽しまれた時代。

いまでは想像もつかない労苦も多かった時代だったにちがいないが、なんと伸びやかな時代の精神だったのだろう、

と陶然の中にうらやましい感じがしていた。

肝心のNHKの本番ではそんな感想の十分の一も出せずじまいでばたばたして終わってしまったが、

襖を作っている間に出会ったまったく幸せな時間だった。

私の場合、というよりは絵描きはふつう一人仕事なので、いつでも「場合」は私の場合にきまっているのだが。

他の人がどうやって似たようなことをやっているのか、知らないし、また正直興味もないので、

いつもこういう出だしになってしまうのだが。いつが描き始めの段階で、いつが描いている途中で、

いつが仕上げの段階なのか。

考えてみるとよくわからないことだらけである。

言葉で規定されない、あるいはできない何かが、絵のことを考えている間に流れている時間の間に変化していく。

それは意識されない瞬間に手や体がその動作に向かうリズムのようなものだ。あとから考えてみれば、

描いている時間はほんの瞬間で、一点、一画のことだけを集中して線を引いたり、

色を重ねたり、縁取りをしたりしている。

全体のことが眼に入ってきて、また再び細部に向かうとき、それはいわゆる「仕上げの段階」といえるのだろう。

そんな段階が11月ー1月とつずいている。毎日気が遠くなるような、にらめっこが画面とつづく。

そしてやおらちょっとした頭の部分をいじったり鬢のほつれを直したり、指先の陰影を変えたりする。

あるいは岩山の稜線を丹念に整理し、荒れ狂う砂嵐を収めたり、大河の流れを蛇の腹のように、垣間見せる。

乱調が整調になりすぎてもいけない。

執着に深入りして、思い入れを壊してもいけない。

用心深く、大胆に、慎重に、果断に。

そうした繰り返しの作業がいつまでもつづく。

深入りしないためには、深い潜水から一旦水面に頭を出しで息をつくように水面のあわ立ちを

今一度確認して、また潜る。

他の人がどうやって似たようなことをやっているのか、知らないし、また正直興味もないので、

いつもこういう出だしになってしまうのだが。いつが描き始めの段階で、いつが描いている途中で、

いつが仕上げの段階なのか。

考えてみるとよくわからないことだらけである。

言葉で規定されない、あるいはできない何かが、絵のことを考えている間に流れている時間の間に変化していく。

それは意識されない瞬間に手や体がその動作に向かうリズムのようなものだ。あとから考えてみれば、

描いている時間はほんの瞬間で、一点、一画のことだけを集中して線を引いたり、

色を重ねたり、縁取りをしたりしている。

全体のことが眼に入ってきて、また再び細部に向かうとき、それはいわゆる「仕上げの段階」といえるのだろう。

そんな段階が11月ー1月とつずいている。毎日気が遠くなるような、にらめっこが画面とつづく。

そしてやおらちょっとした頭の部分をいじったり鬢のほつれを直したり、指先の陰影を変えたりする。

あるいは岩山の稜線を丹念に整理し、荒れ狂う砂嵐を収めたり、大河の流れを蛇の腹のように、垣間見せる。

乱調が整調になりすぎてもいけない。

執着に深入りして、思い入れを壊してもいけない。

用心深く、大胆に、慎重に、果断に。

そうした繰り返しの作業がいつまでもつづく。

深入りしないためには、深い潜水から一旦水面に頭を出しで息をつくように水面のあわ立ちを

今一度確認して、また潜る。

そんな部分部分の確認をしていくうちに、もやは動かせない、手の入れられない時点が来る。

今はきていない。(と信じ込んでいる。)

その時を捉えられるかが、ひとつの、というより唯一の作品の成否を隔てる分水嶺だと思っている。

ちょうど熱でうなされていた自分の体温が平熱のチョット上くらいまで冷えてきたころあい、といえるのかな。

そこまで自分の捕らえた獲物を逃さないように囲い込み、締め上げていく。今はその過程。

その先、それを絵描きは「筆おき」という。

その筆をおくときが、先に見えてきた。あとは雑念をいれず、突出する衝動を抑え、平らなところに着地して筆を置く。

今はきていない。(と信じ込んでいる。)

その時を捉えられるかが、ひとつの、というより唯一の作品の成否を隔てる分水嶺だと思っている。

ちょうど熱でうなされていた自分の体温が平熱のチョット上くらいまで冷えてきたころあい、といえるのかな。

そこまで自分の捕らえた獲物を逃さないように囲い込み、締め上げていく。今はその過程。

その先、それを絵描きは「筆おき」という。

その筆をおくときが、先に見えてきた。あとは雑念をいれず、突出する衝動を抑え、平らなところに着地して筆を置く。

署名の位置を定め、絵との決別のときを迎える。後数日後に迫ったときの予感が頭を掠めている。

絵づくりに大切なことは気分転換。他の事に眼を向ける。

頭のどこかで絵のその先を考えながら、他の事に眼を向け集中する。

襖の場合絶好の材料がある。襖の枠と引き手(手をかけて開け閉めする取っ手)の色とデザインだ。

あと半年足らずの間にすべてを仕上げるのには、今からとりかっても決して早すぎることはない。

まず色。

襖職人さんからおくられてきた色見本とにらめっこしながら、襖全体の絵肌と違和感のない色調を選択する。

古代朱とエンジ色のミックスがベストか。

引き手は数十種類のサンプルをみせてもらったが、ピンとくるものがない。

結局自分ですべてオリジナルデザインすることにした。

寺院の襖の引き手なる概念にとらわれることなく、なにか襖に手をかける人の「口元」(口角というのかな)が上がるような、

緊張が緩むようなデザインをと。

頭のどこかで絵のその先を考えながら、他の事に眼を向け集中する。

襖の場合絶好の材料がある。襖の枠と引き手(手をかけて開け閉めする取っ手)の色とデザインだ。

あと半年足らずの間にすべてを仕上げるのには、今からとりかっても決して早すぎることはない。

まず色。

襖職人さんからおくられてきた色見本とにらめっこしながら、襖全体の絵肌と違和感のない色調を選択する。

古代朱とエンジ色のミックスがベストか。

引き手は数十種類のサンプルをみせてもらったが、ピンとくるものがない。

結局自分ですべてオリジナルデザインすることにした。

寺院の襖の引き手なる概念にとらわれることなく、なにか襖に手をかける人の「口元」(口角というのかな)が上がるような、

緊張が緩むようなデザインをと。

鉛筆デッサンを走らせ、聖象・聖牛・駱駝・小鳥の頭部を描いてみた。

チョット複雑なものもふくまれるので、これをレリーフでかたどりをしてもらうとき、よく打ち合わせなければ。

うまくいくといいな。

チョット複雑なものもふくまれるので、これをレリーフでかたどりをしてもらうとき、よく打ち合わせなければ。

うまくいくといいな。

それらの引き手と枠の入った襖が、それぞれの部屋に収まったときの俯瞰図を頭の中のCGで思い浮かべてみる。

そこで法要でもお茶会でも、何でもいい、人が集まり読経やざわめきがあり人の気配が満ちる。

うっとりとそんな情景を浮かべながら、また気分転換して目前の襖の大画面に立ち戻る。

そんな毎日が続いていている。

このページのTOPへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved.

そこで法要でもお茶会でも、何でもいい、人が集まり読経やざわめきがあり人の気配が満ちる。

うっとりとそんな情景を浮かべながら、また気分転換して目前の襖の大画面に立ち戻る。

そんな毎日が続いていている。

このページのTOPへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved.