〈 古都に降る雪 〉

一九八八年正月、日本でおとそをそそくさと頂いて、松の内が明けるか明けないうちに再び西安に入る。

工事の予定ではこの頃までにはドアや建具が入って、外からの風やほこりが防げいくらか

寒さもしのげる筈だったが、案の定そこまでは工事が進んでおらず、またもや吹きさらしの中での作業となる。

年が明けて寒さも一段と厳しくなってきたようだ。

特に朝晩の冷え込みがきつい。

何枚も下着を重ね着して(現場の日本人の方からは十二単衣と称される程の厚着をして)背中や腰の周りに

ホカロンやカイロの袋を巻き付けて、漸く寒さをしのぐ。

女性のはしくれとして決して人前には出たくないタンクローリーのような格好である。

それでも人気のなくなった夜の現場の底冷えは凄まじい。

足元からだんだんと神経が無くなってしまう。

くたびれてしゃがもうにも一度足を曲げると伸ばせないほどに筋肉が硬直してしまっている。

手摺りの鉄のパイプに腰を掛けようとすると、パイプの冷気が十二単衣を千枚通しで突き刺したように

ピリッと伝わってきて思わず腰を浮かしてしまう。

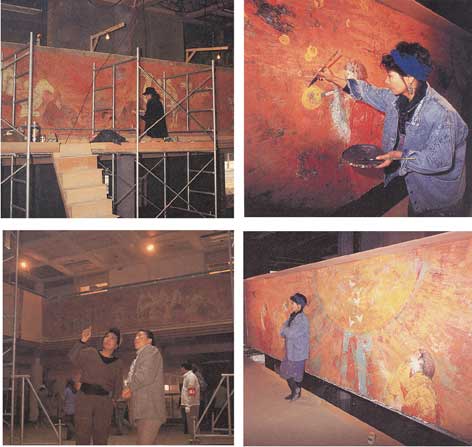

一方、床工事の関係で今までの回廊のような足場は、はずさざるを得なくなり、移動式のやぐら型になったため

場所を移す度にタンクタンクローは四メートルの高さをえっちらおっちら上り降り。

減量にはもってこいのコースとなった。

熱さと寒さの感覚が分らなくなったらしく、ある日宿舎に帰って風呂に入る時、あまりからだがしみるので

よく見ると、ホカロンを巻きつけていたお腹や背中が火傷していることが判明。

温泉殿で湯を使う美妃を壁画に描いている本人がこの有様では、あまりに情けないと思うものの、

ここまで大した事故もなく火傷くらいで済めば有難いものだとも思う。

このままなんとか無事に乗り切りたいものだ。

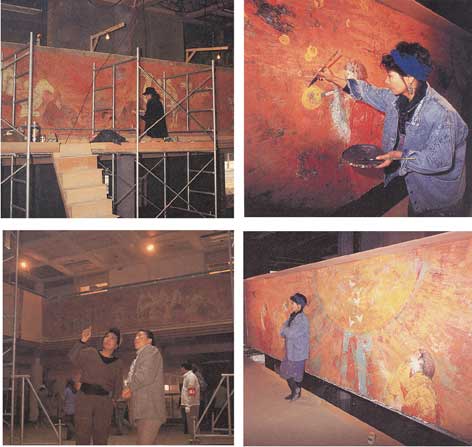

馬の線描、女官の頭髪の色、童の着物等、差し当たり問題と思われる部分に手を入れながら、

もう一度全体を見る。

四つの壁画が調和してハーモニイを奏でているか、浮き上がった部分はないか、絵の厚み、

色付きはどうかなど、部分から全体、全体から部分へと目を移していく。

仕事を再開して一週間目に西安のまちは雪景色となった。

冷え込んでいるわりには、ドカ雪はなく一〇センチほど。

ただ雪は引き締まっていてなかなか解けそうにない。

真白な町全体を見たくなり、大雁塔に登る。

碁盤の目に並んだ道筋が白と黒のコントラストを見せて真直ぐに伸びている。

ここで写経をしたいという僧玄奘もこの雪を見たのだろうか、

この寒さにどうやって暖をとったのだろうか、と思いを古に馳せてみる。

こんな寒さの中にも中国人の観光客がちらほらいて、観光客相手の馬子や

唐時代の衣装を着せる写真屋などが店を開いていた。

町に出ると、雪の路上に野外食堂や朝粥の湯気がもうもうと舞っている。

町の人々はそこで暖をとりながら、ふうふうと粥を吹いている。

饅頭売りやカバブを売る声も寒さを吹き飛ばすかのように威勢がよい。

普段の町より生活の活気を感じた。

工事現場のホテルも唐風の屋根が雪を被っている。

助手の王さんは広東の出身でこの年まで雪を見たことがないという。

子どもと同じでうれしそうに雪をさくさくと踏んでいる。

その日も夜半まで仕事をし雪明りの中を宿舎に帰った。

〈 現場の人々 〉

私が壁画の仕事をしているホテルのロビーは、この工事現場のごく一部に過ぎない。

都会の高層ビル風のホテルとは違って、四層の唐風建物で客室も三〇〇室以上、それに劇場や美術館も

付属しているかなり大規模なものである。

ブルドーザーや、コンプレッサーの爆音、騒音の日中はひっきりなしに耳のそばで渦を巻いている。

日本の工事現場のことはよくしらないが、仕事の段取りによるものか、なんとなくくぶらぶらしているように

見える人が目立つ。

やるころがないヒマ人は私の仕事を日がな一日見ているひともいるほど。

なかにはペンキ職人と思われる人が、わざわざ足場のうえに登ってきて、ここの塗りがどうだこうだと

助手の王さんに、アドバイスしている様子。

二人がギリギリの狭い足場に三人もいては危険だし、だいいちペンキ屋さんの助言を必要とはしないので、

シャーシャー(下へ)と誘導するのだが、ニヤニヤ笑って降りそうにない。

こうなると親切心も行き過ぎで危険だからやむをえず、きつい口調で降りろと促す。

しぶしぶ降りていったのでやれやれと思っていると、翌朝こちらが仕事を始めようとすると、

なんとすでに足場に一足先に登って壁画を腕組してみているではないか。

決して悪意はないと思うが、暇がもたらしたお節介に違いない。

そうかと思うと、仕事をしている私に二階の頭の上から盛んに話しかける人がいる。

王さんによると現場に来ている土木作業員だが本職は印鑑の彫師で、このホワジャ(画家)の名前を彫るから

教えてろといっている由。

何か魂胆があるのかと思ったら、自分の家にある美術品鑑定をして欲しいとのこと。

こうした庶民の家で所有している美術とはどんなもんか見たい気もしたが、

第一そんなだいそれた鑑定などできないし、断ったところ残念そうに引き揚げていった。

このひとはあくる日も現場にまた姿を現し、今度は私の名前を彫ってきたといって、

印鑑を王さんに渡していってしまった。

こちらが何もしないのに勝手に持ってきたのだから、受け取るわけにはいかないと王さんに

返すうに頼んだが、ここの人のマイペースで不器用な付き合い方の一面を見たような気がした。

異なる国の人が協力し合って何かを成し遂げることは素晴らしいことには違いないが、

このように考え方や感覚が異なる人間が一つの目的に向かって仕事をしていくのには、

きれいごとでは済まされない葛藤と摩擦が避けられないように思う。

大勢の中国人や香港の人々を、指導管理している日本人の現場責任者の方々も、

そうした苦労を日々経験しているのだろう。

そんな様子が垣間見えるのが、毎朝宿舎から工事現場まで日本人が通うマイクロバスの中。

皆さん一緒に出勤するのだが、各人が担当の現場の仕事が正念場を迎えると皆一様に無口になり、

中には明らかにふさぎこんでしまう人もいる。

二年以上もこうした現場で、不自由な言葉をなんとか乗り越えて大勢の人を指導管理している

技術者の方々の精神力には感心するが、その人たちにして極限状況では、ウツ状態になりかかってしまう。

国際協力という言葉の裏には、人生の決して短くない時間を、厳しい環境に耐えぬいた

人々の墓標がつまっているように思う。

その現場監督の一人Bさんには、殊更お世話になった。

昼に食事しに現場をはずすと仕事がはかどらないので私はお弁当を足場の上でとることにしていたが、

それを毎昼Bさんが届けてくださった。

お腹がすくと誰でも鼻や耳が鋭くなるのか、知らず知らずのうちに、仕事をしながら耳はBさんの足音を

捕らえようとしている。

ゾロッ、ゾロッと床の砂ぼこりを大儀そうにけたててくる音がすると、それはBさんのお弁当の定期便だ。

私はBさんのかったるいような足音のテンポがBさんの心身の疲れから来ているものとばかり思っていたが、

ある日その謎が解けた。

Bさんが「僕の歩き方変わっているでしょう。これは現場用の特殊な靴でつま先と靴底に鉄の板が入っているのです。

現場では上から何が落ちてくるか分らない、また下に落ちている釘を拾う危険もありますから」と。

なるほど私の取り越し苦労だったことがわかり、ホッとした。

〈 命の春 〉

私の歩いてきた道、砂塵が舞いかげろうがゆらめいている。

一条の道に道標が立てられる。

私の来し方をみつめ、行く末を照らしてくれる筈の道標である。

長いこと夢であった壁画の仕事。

それが今、完成しようとしている。

始まったころが思い出せない程、色々なことがあった。

描いたものは、表現されたものは、ホテルの目的にかなう範囲のものだったが、私自身としてはそのモチーフに

託して私の今までの人生の全て、生きてきた時間の全てをこの四面に込めた積もりである。

絵描きは、白いキャンバスを前にして、どんな人生でも生きられる。

太陽をいっぱいに浴びて無心に遊ぶ大和の童も、湯浴みする妃や女官も、皆私自身である。

シルクロードで月に語りかけるラクダも、ポロ競技で疾駆する白馬も私の分身である。

この壁画そのものが私なのだ。

春がこの西安に訪れる頃、壁画もこの世に生まれ出ることになる。

この古都にある数多くの素晴らしい美術や、壮大な遺跡などとともに、一緒に時間を刻んでくれるだろうか。

人生には限りがあるが、芸術は永遠である。

とは言い古された言葉だが、そんな大袈裟なものではなくても、少なくとも自分自身より長く時を刻むであろう

生きた証しが、この世に存在することを感じられる幸せに私は今、正直のところ陶然としている。

長安二月 香塵多し、

六街の馬車 声??。

家々楼上 花の如き人、

千枝万枝 紅艶新たなり。

(葦荘 「長安の春」) より。

このページのトップへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved.