そのひとつは、大きな画面を均一の肌合いで深みと迫力をもった地肌に仕上げるのには、

絵筆のようなデリケートなものでは物理的に無理がある。

また全体の大きな調和をとるのにも絵筆は適していない。

ローラーの場合スポンジの幅X口径でリフレイン(繰り返し)の画調を作ることができる。

絵の具の乗せ具合、濃淡、ローラーの押し付けの強弱で微妙なバランスとニュアンスを

出すことができる。

何よりもスポンジの利点として、水分をたっぶりと含むことができるため、

多彩な技術を駆使してデリケートな表現が可能となる。

その水分を細やかな粒子状の絵の具に溶かし、無数のでこぼこ状態の肌が

画布の上に乗り、いわゆるマット(つや消し)の表面になる。

このことは乾いた後のてかりのない絵肌つくりができることを意味する。

てかりがちなアクリル絵の具の弱点をカバーして、

重厚で複雑な肌の面つくりに適している。

そのスポンジローラーで襖絵の天地の地肌が作られていく。

朝もやから陽光の輝きをへて、たそがれの蒼空へ。

靄がかったバーミリオンから黄色、金色そして褐色へ。

色と色面と面とを重ね交差させて、天地の深さ広がりを出そうと、ローラーを振る。

しかし・・・何か足りない・・。

この襖絵は初めて女性が、初めて洋画で、初めて寺に、初めて描かれるもの。

すべてが初めてなら、テーマも初めてずくしにしよう、それに相応しいものとは。

・・・「大いなる無」「限りなく豊かな無」が描けないものか。

水墨画の白地の余白のような、すべての存在を象徴するような無の気配。

無あるいは風のようなもの。

どうやって表現したらよいものか。

ものつくりの現場では、困り果てた旅人に、美神(この場合は仏様かな)

ほんの気まぐれにヒントを与えてくださることがある。

「美神は作家の頭の中にはいない。現場にいることがある」。私の信条だ。

「美は細部に宿る」というのも同じかな。それは絵描きの小さな計算を超えて、偶然に美神のヴェールの裾にすがったときに

生まれるものらしい。

絵を描くときわたしはいつもCDをかけている。

オペラのアリアだったり、ジャズの女性ボーカルだったり、絵のテーマに近い分野のものを聞いている。

8月の暑い日、その日はマコト クボタさんのSPIRIT OF HEALING INDIAというのをかけていた。

シタールとタンブーラをバックにマントラ風の民謡が流れていた。

その一節が「フーモン」「・・・・フーモン」のリフレイン。

??「風紋」・・・「風紋」!そうだ!風紋だ。大地の風、大いなる無は風紋だ。

??「風紋」・・・「風紋」!そうだ!風紋だ。大地の風、大いなる無は風紋だ。

そいつを描こう。決まったら話は早い。現場には神も仏もいらっしゃった。

でも風紋ってどんなもの。具体的には・・・。

もういちどCDのINDIAN TUNEを聞いてみる。

「フーモン、スーウセン、フーモン、スーウセンエン、フーモン」と

マントラ風の声がくりかえしていた。

男とおぼしき「ひとのかたち」19にん。女とおぼしきかたち11にん。童3にん。

〈 2007年9月4日 〉

禅寺の襖絵にいたる縁の糸は、もう一本あった。

20代半ば、4年間近く西ベンガルのカルカッタ(現在のコルカタ)に暮らした。

美大の油絵科を出て、駆け出しの絵描き業を始めた私が

インド暮らしをすることになったのは、絵描きらしくないことだがまったく受動的なものだった。

油をやっていた友達連中は多くがフランスやイタリアへ留学とか武者修行に出て行った。

かれらを横目でみながら、私は伴侶となった相手の初めての海外赴任地である

インドでともに暮らすため、旅発つことになった。

ハネムーンがインドだった人、ハーイ手を挙げてください。そんなに多くないはずだ。

まったくの受身状態だったインド行きだったが、絵の道をあるきはじめていた若者にとって、

まだ端端しい感性が残っていた青春時代に

そこで暮らせた、いえ暮らさざるをえなかったことが、あとになって

自分の大きな財産になった。

混沌と喧騒の坩堝であるこの街のことは、映画やマザーテレサの記事で

広く世界に知られることになったが、

一方でこの州域と北方周辺のパトナ・ネパール地方が、数千年の昔、

かって仏陀とその弟子たちが旅をつずけた道にとても近いということは、

日本ではあまり知られていない。

とくに北方のヒマラヤ山麓からガンジス川の支流一体の村落は太古の時代から

悠久のときを経て変わらずそこにあるような、どこか懐かしさを感じるたたずまいだった。

私たちは当時都会の暑苦しさ、窒息感から逃れてそうした村むらを旅することが多かった。

そんなとき、気軽に村人にモデルになってもらってデッサンをたくさん描き溜めた。

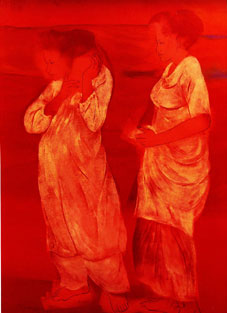

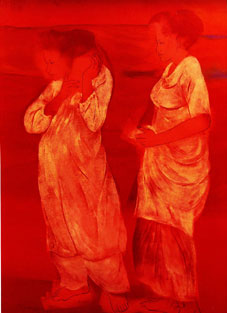

過酷な風土、生活環境に体ごとそぎ落とされた村人たちの「ひとのかたち」

特に女性のサリー姿は私にとって、興味のつきない美しいモチーフだった。

骨格のしっかりした横顔、たくましい野生が潜む口元、凛とした目元、大地に根を張ったような力強い骨格、

味わい深い伸びやかな四肢などが私の美への感性をゆさぶった。

街でも村でも4年の間ほとんど欠かさず、毎日のラジオ体操のように人体デッサンを重ねた。

湿気の高いベンガル地方の暑さは、何かに集中していないと湿気で脳みそが茹で上げられそうになる。

デッサンの上に滴り落ちる汗にもかまわずつずけていたのも、

なんだかこっけいだがそれしか暑さをしのぐ手立てがなかったとも言える。

デッサンを積みかさねていくうちに、そのモデルを通して、インドの人の心や感じ方がわかってきたように思う。

滞在を終え、日本に帰るとき大量のデッサンの中から選んだ数百点を持ちかえってきた。

〈 2007年9月8日 〉

4年近くのインド滞在を終えて日本に帰ってきたときは、二十才台の終わりがけ。

インドの余熱のようなものを大切にしながら、再び日本での絵の制作や発表をつずけていたが、

自分が根を張って現地で描いていたときに得たもの、感じたものは何だったのかをもういちど確かめたい、

もういちどインドを歩き、人の形を描きたいと強く思った。

いまから思えばインドにはまってしまったのだ。帰国した翌年から毎年のように、インド絵の旅を十数年くりかえした。

ベンガルだけではなく、ベナレス、ラジャスタン砂漠、カシミール、パンジャブと足のむくまま、旅を重ねた。

その間に人のかたちのデッサンも相当の数がたまった。

なによりもインド行きが私の絵に影響をあたえた点としては、自分の絵肌といえるものがこの地の風土から得られたことだ。

土漠や砂漠の乾いた大地やざらついた石壁の感触。私の絵肌の基本はその自然そのものに近い。

また私の使う色もインドの赤砂岩や、赤みを帯びた砂漠からヒントを得た赤系統が主体となった。

そしてひとの形のデッサンと、私の絵つくりの基礎はすべてインドからスタートしているようだ。

禅寺のお話があったとき、お引き受けできるかはべつとして、私の頭の中に浮かんだのは、北方インドの古い村落の光景だった。

仏教の祖地がそんな風土であったなら、そのイメージを膨らませて描くことが許されるなら、何とか描けるのではないか。

仏陀が生まれ、旅をつずけた時代、仏教の「はじめのはじまり」のとき。

仏陀が旅をつずけて80年で涅槃に入った村落の周辺、風土のイメージ。

それならあれだ、というものがおぼろげに浮かんだ。

仏教の説話や教えを描くのなら、襖につきものの花鳥風月を描けというなら、私よりもっともっとふさわしい方がたくさんいる。

過去にも沢山の傑作が目白押しだ。大先達の絵師の真似事など自分にはできようもない。

けれど誰も知らない、誰もこうといえない仏教の祖地とひとのかたちなら、私にはイメージが浮かぶ。

その全景の部分部分の引き出しを沢山もっている、ひとのかたちの気高さや美しさにながいこと執着してきた自分になら描ける、

描きたいと意欲がわいてきた。

〈 2007年9月12日 〉

33体のひとのかたち

創造とかアートとか所詮は実践するだけであり、実践がなければ何も生まれない。

実践とは具体的行動であり、思いを具体化することだ。襖絵に「人の形」を描くといっても、

何をどのように描くのかは、具体的に選択し行動せねばならない。

でもあらためて画面に向かうと、そこに何かを描くのには、

新たな決断が必要なことが切迫した状況でせまってくる。

「きみは何を描いて欲しいんだい」「どんなコスチューム(着物)がいいの」「どんなポーズ」

「なにをいいたいの」。すべては自問自答だ。

おぼろげには仏教の祖地のイメージの地上に生きているひとのかたちを考えている。

具体的にはまったく時代を超えた衣、それも木綿の生なりの単衣のみをまとった

さまざまなひとのかたちを描こうと踏み切る。

生なりとは白い晒し木綿が自然にNAPLES YELLOWを帯びてきた状態をイメージする。

古代のシンプルなそれでいて、着心地のよい単衣。

画面上の色彩を乱さないよう33体すべてに黄衣。

一人ひとりのおおまかなポーズのOUTLINEをローラーで抉るように描いていく。

それぞれのポーズは私がいままで歩いてきたインドやシルクロードでのデッサンや

スケッチ数百枚のなかから、自分の目でいいかたちだな、と確かめたものを選び配置した。

仏教の大地にいて違和感のない、安らかで美しいポーズ33態をおおらかな画面の中に構成した。

その際私は、この画面のなかには特定の物語性がないようにした。

仏教の説話や、物語の挿絵的な要素は一切排除したかった。

もっと品位の高いひとのかたちが表現できれば、見る方との対話はおのずと生まれるはずだ。

その先に物語はいくつも生まれるはずだ、というのが自分の絵画に対する信頼感だといいたい。

それに不勉強ではあるが、禅宗では仏身は一人ひとりに宿るともきいた。

絵に接した方、人のかたちにふれたかたが「これが私の仏陀だ」「これが菩薩様だ」

「これが自分の好きな羅漢のイメージだ」とか「先年亡くなった主人にここでまた会った」でもいい、

さまざまな感じられ方、自由な想像力がかき立てられれば

この絵はそして作者は本望だと感じている。ひとのポーズも「あいまいさ」、無目的性を保ったものとした。

ちょうど仏像のように。ただ仏像ではないので、日常の生活の中でリラックスしていたり、安らかさを感じさせる、

あるいは物思いにふけったり、ごろりと横になっている人間くさいかたちも入れた。

仏教の生まれた時代から変わらない(変わっていないだろう)ひとのかたちを通じて、

これからも襖絵は何十年、何百年を時代を重ねてひとと対話をしていくであろう、その可能性に期待をこめたつもりである。

衣の皺

彫刻家の佐藤忠良さんがいった「衣の皺は肉体を包んでひっぱりあっているんだ。うめき声をあげてね。

僕はその声を聞き取ってやろうと一生懸命皺をほっているんだ」という言葉がわすれられない。

自分も長いこと人体デッサンや衣の皺を描いてきた。その難しさはそうした皺のうめきを技術的にどう表現できるか、

ということだろう。

絵画では、とくに壁画では私は20年かけてこの皺(ころものドレープ)をハンドローラーを使って描く技術をある程度習得した。

美しい皺とはどういうものかがわかってきたような気がした。

木綿単衣の皺はおおむね満足のできるレベルに仕上がっているとおもう。

赤い大地、赤い雲が姿をあらわしたところで、もういちど画面から離れて目をつぶって想像をする。

ご本尊を囲む中の間を中心とした本堂の中に張り巡らされた赤い襖絵。本堂という生命体の中の胎盤のように赤々とした空間。

これを映画のようにカットバックしてみる。本堂の屋根全体をお寺の庭である「獅子吼岩の庭」が取り囲んでいる。

新緑の若葉の中の赤襖、真っ赤に色ずいた紅葉の中の赤襖、あるいは新雪に覆われたお堂の中の赤い色。

それらを嵐山の峰々と渓流が取り囲む。

よし、そんなイメージだ。

ちろちろと燃える胎内の赤。・・・目をあけて眼前の制作中の画面を再び見る。

それから風紋を描きこむ作業に入る。渦を巻く風紋。横切る風紋。静かに流れ、あるいは猛々しく荒れ狂う風紋。

数千、数万という風紋を大地の赤の上にかすれるように描きこむ。

窓のないスタジオの中はそとの様子がわからないので時間の経過がわからない。

朝早めにスタジオ入りして、出るときはとっぷり日が暮れている日が何日か続いた。

それから33体のひとのかたちに取り掛かる。

このホームページのトップへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved

??「風紋」・・・「風紋」!そうだ!風紋だ。大地の風、大いなる無は風紋だ。

??「風紋」・・・「風紋」!そうだ!風紋だ。大地の風、大いなる無は風紋だ。