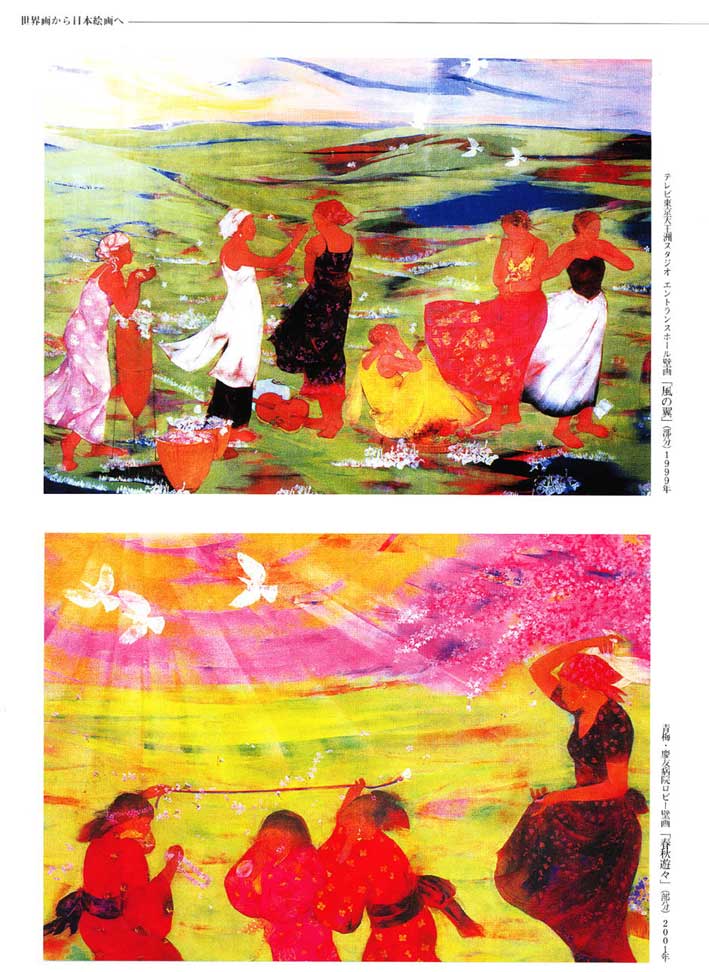

これまでに田村能里子が手がけた壁画の数は、四十五作にものぼる。

最初に手がけたのは、一九八八年、中国・西安の唐華賓館の壁画で、長さが六十メートルにもおよぶ。

この長大な壁画を仕上げるのに、かかりっきりで一年半費やした。

現場主義を貫き、冬は冷下十度以下、夏は四十度以上という極寒酷暑の中で制作したこの壁画は、

今でも最初の子供のようないとしさを覚える、最も思い出深い仕事だという。

病院、競馬場、ホテル、銀行、豪華客船のデッキ、ゴルフ倶楽部、コンサートホール、老人ホーム、大学、

会社ロビー、空港、レストラン、寺院など、じつにさまざまな場所に壁画を描いている。

高さ十数メートルもの足場の上で描くこともあれば、ロープにゴンドラを吊り、その上で描くこともある。

壁画はアトリエでの制作と違い、強い社会性を担っている。

まず、壁画には制作の依頼主がいて、目的がある。

さまざまな環境や条件に合わせた内容もテーマも考案しなければならず、柔軟な感性と思考が必要になる。

さらに額絵と違って、一度描いたら容易な掛け替えは不可能である。

それだけに依頼主からの期待もプレッシャーも大きい。

田村はクライアントと密な交渉をもちながら、その場所に根ざした物語を紡ぎ出すように、イマジネーションを

膨らませていく。

たとえば最近手がけた大阪赤十字病院の壁画の場合・・・。

「病院の敷地内に桜の老木が頑張って咲いていて、素晴らしく綺麗でした。それで幅十四・五メートルもある

桜の花のトンネルを描いてみようと。下町風の環境でしたので、入院されている人の子供の頃、誰もが一度は着物を着ただろう、

きっと着物姿で遊んだのだろうなと想像し、着物姿の童子が桜のトンネルの下で遊んでいる場面を考えました。

病室に行くのに、このトンネルをくぐって頂くイメージでした」

いずれも現場主義で一日十三時間も壁と向き合い、現在は一ヶ月半くらいで完成させる。

仕事の規模を考えれば、よほどの集中力である。

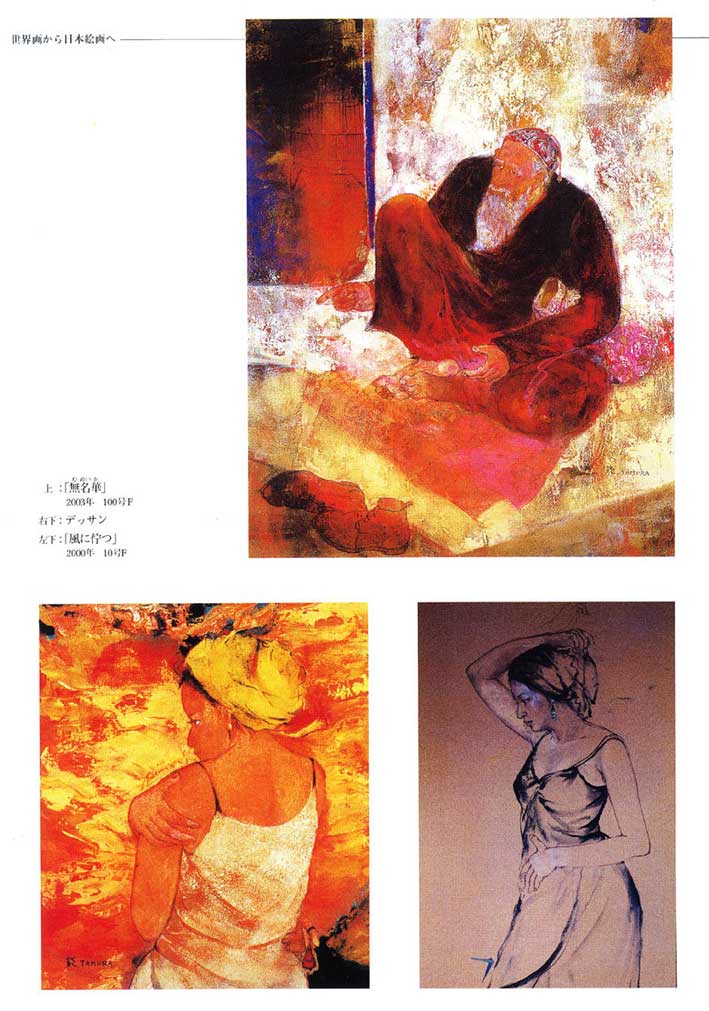

基本的に下図は描かない。

そのかわり、普段こなすデッサンの数は夥しい。

それが下図の課練となって壁画で充分生かされる。

しかも現場は大抵工事中で、荒々しい雑音が容赦なく耳に入ってきては、集中力を妨げる。

通行人たちの話し声も、いやおうなく聞こえてくる。

気分に合わせて好きな音楽をかけては心身のリズムを整えるが、日頃は、エレガントな美貌の持ち主も、

そのときばかりは「夜叉みたいな顔」にならざるを得ないのである。

◆◇◆ 環境デザイナーの才能 ◆◇◆

「時代が変わっても、人間の描くことへの執念や、美への執念は変わらない。だからと言って、洞窟の時代と同じ生活なんて、

現在の私達には出来っこないし嫌でしょう。

お洒落もしたいし、美味しいものも食べたい。時代によって考え方も生活様式も変化するわけですから、

絵の意味だって変わってきます。

壁画は過去のもので、洞窟や教会にある遺跡だあろ思うのは間違いです。

私は、現代の社会の環境にうるおいのある生活をと思って、壁画を描いているのです」

今年のゴールデンウイークには、彼女のいわば環境デザイナーとしての才能が、大々的に発表される機会を得る。

東京駅前の丸の内ビルディングを借り切っての大個展である。

一階から六階までの吹き抜けの丸キューブに、壁画の代表作を原寸大で転写してダイナミックに飾り付け、一堂に展観する。

また、ビルの七階では500号を含む大作を中心に、油絵の展覧会を開催する。

その会場はアジアの雰囲気を鑑賞者が体感できるよう演出され、部屋全体を布で包み込み、その中にタブローを飾り、

フロアには、砂漠差ながら砂が敷かれる。

そこにシルクロードの老人が履きそうな靴を転がしたり、壺を置いたりして、エキゾチックなテイストを漂わせるという仕掛けだ。

たとえば、富田勲が田村の絵からインスピレーションを受けて作った曲を流したり、ライトアップや会場演出、ポスターのデザイン

なども各界の著名人が担当する。

これまでの壁画制作の経験と実績が合ってこそ実現化される企画である。

◆◇◆ 体感派のナチュラリスト ◆◇◆

彼女はないより、自分の体験から得た実感を大切にしている。

とらわれのない心をもった自由人であり、同時にシビアな現実主義者でもある。

そのナチュラルな体感派としての体質こそが、田村作品を特徴づける。

あの触覚ある絵、肌を生み出しているように思う。

彼女の描く人物が国情緒の泥臭さを感じることはない。

そこに描かれるのは、田村がとらえた、あるがままの美しい生命のかたちである。

何層にも絵具を塗り重ねた絵肌は、目には見えないが確かに存在する物の表微である。

それは時間の流れであり、吹き抜けるで風あり、大地の匂いであり、太陽の光や熱の化身である。

画面上を、絵筆やローラーが行ったり来たりするたびに、絵の中の時間は、幾重にも推積されて重層的になる。

交差し合う時間の中で、自然と人間とが穏やかに一体化されていく。

うずくまり、虚空に眼差しを向ける女たちや老人。

彼らは無言のうちに、人間は自然の一部なのだと、見る者の心にそっと語りかけてくる。

その優しく、しかも逞しい調子は、田村能里子という画家が持つ、大きな受容力を暗示するようだ。

世界のあるがままの姿をすっかり受けとめ、許容する力。

生きるものはすべて、必ずや死を迎える。

しかし画家は、その現実を感傷的にとらえることはない。

世の中はすべて常ならず、うつろい続けているという現実を、画家は大らかに、覚悟を持って受容し、

絵の肌を通して語りかけてくる。

絵肌とは彼女にとって、外界と接するr旅に繊細に感応する、魂の壁のようである。

詰まり絵肌は、彼女そのものと言える。

このコクがあって暖かな絵肌は、鮮やかでロマンティックな色調と絆を結んで、時に現実と夢を綯い交ぜに

した夢幻感を漂わせながら、彼女の人生観を確実に伝達する。

そして絵肌はまた、鑑賞者が絵と対話するための、大切なきっかけとなるのである。

このページのトップへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved.

過去の掲載記事

MADO 美術の窓 2004年3月号(NO.246)