〜本江邦夫の「今日はホンネで」 第81回

洋画家田村能里子 過酷な壁画制作を支えるタフな精神 〜

一年間にわたった本誌連載<風のざわめき時のささやき>を終えたばかりの田村能里子さんがゲスト。

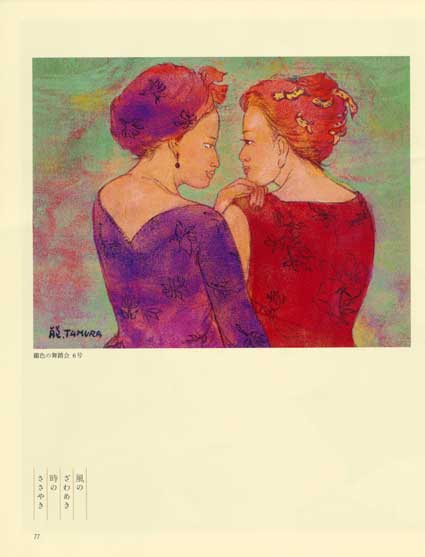

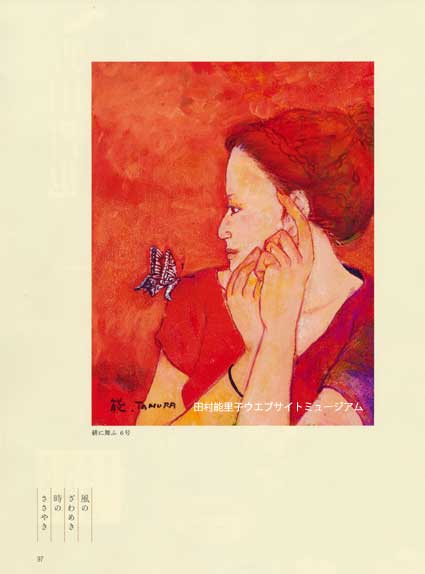

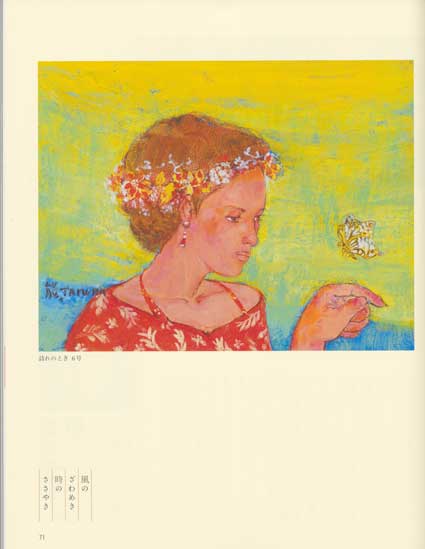

インドやシルクロードの人々をモチーフとしたエキゾチックな作風で知られる一方、今では61作を数える壁画制作でも注目を集め続けてきた画家。

その精力的な活動と作品世界の魅力に本江氏が迫る。

戦後の焼け野原で夢見た画家への道

本江 田村さんは、何歳くらいから画家を目指そうと思ったんですか?

田村 私は戦後のまさに焼け野原の名古屋の街で、幼い頃を過ごしました。

その時、近所に、たまたま画家の方のアトリエがあって。

その方が毎週どこかへ絵を教えに行くのか、花を抱えて、ベレー帽をかぶって出かける姿を見ていました。

瓦礫だらけの風景の中に、ホッとする色とかたち。

その姿を見続けるうちに、いいなあ絵描きさんって、と思うようになったんです。

本江 憧れ始めたんですね。

田村 はい。小学校2年生くらいでした。その方に絵を習い始めました。

中学校でも習い続け、3年生の時初めてしっかりと、自分も画家になりたいと思い、美術系の学校を受験することに決めました。

先生方が理科の実験室にデッサンのための石膏像を用意してくださったりいろいろと応援してくれたこともあって、無事合格できました。

本江 旭丘高校ですよね。美術過程のある名門校です。

田村 だから嬉しかったです。

入学して1年の時は、洋画、日本画などひと通り勉強しまして、洋画が体質的に一番私に合うと思ったので2年から洋画に絞りました。

そして、学校が終わった後は画塾にも通うようになりました。

本江 しかしその時期「東京で勉強しなければ、東京藝大になんか合格できるわけがない」と決心したと資料で読んだのですが・・・。

田村 そうなんです。2年の夏休みの時に、高校の卒業生で東京芸大の学生の方が私たちがデッサンの勉強をしているアトリエにいらして、

皆のデッサンを見ながら「どうしてそうなっちゃうのかなぁ〜」と言ったんです。

私も含め、その時に見たデッサンが、東京藝大に合格するレベルにはほど遠かったんでしょうね。

そこで私は、志望に火が付いたんです。

そのためには東京で勉強しなくてはならない、学校の担任の先生、画塾の先生に相談しました。

すでに東京行きの夜行列車の切符は握りしめていましたけど(笑)。

すごい勢いで反対されましたね。でも、こっちも鼻息荒く、学校を中途で放り出し上京してしまいました。

当時は遠いパリに行く気持ちでした。

本江 すでに切符を買ってからの相談だったんですね(笑)

制作の根幹となったインド、中国体験

本江 ものすごい決心で上京したけど、東京藝大には落ちてしまったんですよね。

しかし田村さんは、そこから大きな展開がはじまりますよね。

田村 長いこと浪人するわけにもいかなくて、武蔵野美術大学に合格したので通うことに決めました。

そして卒業して25歳の時に結婚しました。

主人は商社に勤めいていましたので、その関係でインドに行くことになったのです。

本江 1970年あたりでインドで生活することになるなんて、本当にすごいことですよね。

水などの衛生面が不安だったでしょうね。

田村 当時はガイドブックもなかったですし、人から情報の断片をもらうだけでしたから不安でした。

トマトひとつ扱うにしても、湯煎してから皮をむいて食べてました。

水の状態が酷かったものですから、洗うとかえって汚れてしまうんです。

風土病であるデング熱にも罹りましたよ。

本江 そうだったんですか!

田村 気候のせいで常に戸は開けっぱなしのような生活でしたので仕方ないこととはいえ、治るまでは大変でした。

結局インドには4年間いたのですけど、そういった体験以上に私の制作にとって多くのものを得た素晴らしい時間でした。

本江 それはどのようなものだったのでしょう?

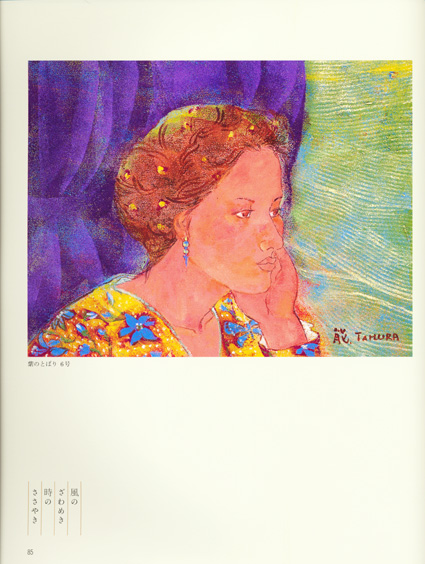

田村 過酷な気候風土の中で、貧しくても強く生き抜くアーリア系の鋭い顔つきの女性たちとの出会い、そして何かを感じる乾いた空気ですね。

本江 田村作品の絵肌、描かれる女性の、独特の、一度見たら忘れがたい目の鋭さにつながっているわけですね。

ところで田村さんは三軌会に出品していましたよね。

実は僕はここ10年ほど、審査に携わらせてもらっているんです。

田村 あの時代はどこかの団体展に出すのがスタートだったんですね。

三軌会の前にインドに行く前から春陽会に出していました。帰国してインドで得たものを作品に出品したら、落選してしまったんです。

そこで1年間じっくりと考えることにしました。

本江 そこで三軌会に出そうと決めたんですか?

田村 銀座の文藝春秋画廊で帰国後初個展を開いたんです。

その時に一人の年配の方がふらりと見に来られ、その紳士が御正伸先生でした。

本江 三軌会の代表も務めた、まさに会を代表する画家ですね。

田村 そうなんですよね。その出会いがきっかけで、私の制作やインドの話など聞いてくださり「なら三軌会に出してみないか?」

と仰ってくださったので、発表の場を探すにも大変でしたのでありがたいお誘いでした。

本江 なるほど、そういう経緯があったんですね。

三軌会は小規模だけど、のびのびとした空気が流れているかいだと個人的には思っています。

田村 確かにそうですね。しばらく出品をつづけていましたが、先生が亡くなられたことをきっかけに、自分自身のことを考えました。

そして、私は団体としてでなくひとりで社会に接するのが一番向いているのではないかと思うようになりました。

〜 無数の人たちに作品が見られて対話が広がっていくこと、それが壁画を描く楽しさだと思います。 - 田村 〜

本江 田村さんはしばらくの間はインドへの取材がほとんどでしたけど、文化庁の海外研修では中国を希望したんですよね。

田村 絵描き志望でしたから、学生のころはパリに行きたいなとは思っていましたけど、思いがけずインドに行くはめになって(笑)。

インドにかなり影響を受けて今さらパリというのも、と思いまして(笑)。

本江 それが素晴らしいと思いますよ。

明治時代じゃあるまいし、画家はみなパリというのもおかしな話です。

でも、1980年代半ばでは、そう簡単に中国行は決まらなかったでしょう?

田村 結構大変でした。文化庁の方も、「田村さんは油絵ですし、かなり難しいですよ。日本画の方でさえ難しいんですから」と言ってました。

受け入れ先を探すために、いろんな機関、学校、人に手紙を出したのですがまったく返事が来ませんでした。

在外研修の推薦を受けた時は40代でしたので、中国はご近所だし時間が経てばまた行く機会があるかも、

なんてあきらめて様な気持ちも少し出てきたのですが、しつこく手紙を出し続けました。

そして締め切りの10日前くらいに、一通の電報が届きました。

北京中央美術学院が受け入れ先になる、という電報だったんです!

本江 中国の名門中の名門の美術学校じゃないですか、すごい!

田村 すぐに文化庁の方に電報を持っていきましたら、ものすごく驚いてました。

中国では王府井の学生寄宿生活で、遠出は基本的に禁止だったのですが、荷物も北京に置いていくのでと頼み込んで、

ウイグルそれも中国最西端の街、カシュガルの方まで単独で出かけたことが印象深く、勉強になりました。

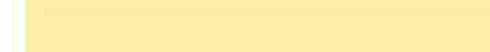

そこでゆったり歳を重ねている老人をたくさんデッサンさせてもらいました。

中国・西安を皮切りに壁画制作を本格化

本江 いまや日本の壁画といえば田村能里子ですけど、その出発点は?

田村 おかげさまでこれまでに61の壁画を制作することができました。

そのスタートはインドにあります。

インドの西北の砂漠にジュンジュヌという町があるんですが、そこは街中が壁画だらけなんです。

今から30年前、それを見たいとニューデリーから汽車で8時間かけて行きました。

汽車の中で、運良くジュンジュヌで大学の学長をしているという方と知り合うことができまして、その方がいろいろと協力してくださり砂漠の中にある

「壁画の町」を存分に堪能することができました。

身体で体験し勉強する、私の現場主義の方法の一つでした。

〜 40代で壁画を始めて20数年で61作品、 これはもう超人的なペースですね。 - 本江 〜

本江 その町の壁画はどのようなもので?

田村 フレスコでした。観光地でもなくホテルもない町でしたので、日本人は今まで誰も来ないということで、町中の人たちが驚いてましたね(笑)。

本江 そして中国・西安で自身初となる壁画を手がけられた。

田村 西安に日中合併でホテルを建設する時に、そのお話をいただきました。

どれくらいの大きさかと聞きましたら、ロビー4面で60メートルと!どうなることやらと不安にもなったのですが、

インドでの体験を思い出しまして、思い切ってお受けすることにしたんです。

本江 ものすごいサイズですね。

それだけ巨大だと単に絵ではなくて、何か物語を描いて欲しいということだったんですか?

田村 それが、「田村さんの思う存分にやって欲しい」と。

唐の長安の時代物をしのぐものをお願いしたいということでした(笑)。

本江 その要求もすごいですね。制作はおひとりで?

田村 もちろん。楽しみも、苦しみも独り占めしたいですし、(笑)。

西安美術学院というところが、協力をとの話もあったんですが、絵には妥協が許されないと思い辞退しました。

本江 なるほど。わかります。

田村 現地に着くと、壁画を設置するロビーの壁だけはあるんですが、それ以外は建設中でした。

吹きっ晒し状態だったわけです。

なので、暑い時は気温は40度以上、寒い時はマイナス10度が当たりませでした。

本江 過酷な条件だったんですね。

田村 暑いのはインドで慣れてましたので平気だったのですが、寒い時が大変でした。

アクリル絵の具で描いていたのですが、寒さで絵具が氷結して定着しなかったんです。

もちろん寒さ自体も、制作する時に大きな支障となりました。

そこでいろんな人から知恵をもらって、1年半で完成まで持っていきました。

現地の人たちもたくさん見にやって来て、いろんな感想を言ってきました。

壁画というものは、一般の人たちの場所にもできるものなんだと改めて思いました。

本江 いい経験をしたんですね。

そして、田村さんは様々な場所に壁画を制作していますよね。

田村 大きな船の中に3000号のサイズで制作したこともありました。

本江 これまたすごい話だ!

田村 長崎の造船所で、船を作る工事中に制作しました。

ゴンドラに乗った状態で描いたので、面白い体験でした。

本江 そこまで田村さんに壁画の依頼が来るのだから、注文がたくさん来る秘策があるとか?

田村 そのようなノウハウが本当にあるなら、お話ししたいですけどね。(笑)

制作する時に常に考えることは、まずどのような場所に設置されるのかという目的のことです。

ホテル、病院、レストラン、お寺、デパートなどなど、場所が違えば、そこに集まる人の動機も気持ちも違うわけですから。

そして、設置する建物は東京のような大都会にあるのか、それとも地方なのかということも考えます。

本江 なるほど。油絵を描くのとは違う楽しさがあると思いますが、どのようなものでしょうか?

田村 私はジュンジュヌというインドの壁画の町まで、ものすごい時間をかけて行きました。

そこには本当に無数の壁画がありました。

そこに行けば絵と会える、絵と会話ができることを知ったんです。

プライベートな誰かの家の中に絵があったら、そうはいきません。

無数の人に私の作品が見られて広がっていくことが、壁画を描く楽しさだと思います。

そして、ひとつの壁画を設置し終えたら頭を切り替えて油絵を描くのです。

別の意味で心の中にたまってくるものがあるんです。

本江 40代で壁画を始めて20数年で61作品ですか・・・超人的なペースですね。

田村 いつの間にかですが、言われてみれば、そうですね(笑)。

すべてひとりで描きますから、本当によく描いたな、というより、よく働いたなぁと思います。

ドロンコになって。そして、数えきれない面白い体験をさせてもらいました。

壁画を続けてきてよかったのと思うのは、壁画と出会った方々からいろいろな感想が聞けたり、出会いがあったりで、

アトリエにこもっていては到底経験できなかった世界が広がったことです。

今日のホテル椿山荘東京の壁画は59作目ですが、ここに来れば出会いがあり、対話も生まれます。

ここには私のデッサンやコラージュ23点も飾られているので、みなさんが楽しんでいるところが見られて、幸せを感じています。

本江 建物が壊される時に、移動も考えなければなりませんよね。

しかし、田村さんは本当にタフな方です。これだけタフな画家とは初めて会いました。

今日は、たくさんのびっくりする、そして面白いお話をありがとうございました。

田村 こちらこそありがとうございました。

対談を終えて本江邦夫の「今日のホンネ」

田村能里子の描く異国の人物たちについて以前から漠然と考えていたことがある。

なんと鋭い視線であろう。

広い部屋に居ても、四隅から射すくめられる感じだ。そのくらい強く、全方位的な視線ー

これはどこに由来するのだろうと。

独立独歩のこの画家が生きてきた存在の強さ、というのは当然の前提だが、それだけではあまりに情緒的な話だ。

今回、初めてお話を伺う機会をえて、もっとも興味深かったのは、壁画の第一人者であるからこそ言える、幾つかの本質的な、

いやむしろ存在論的な指摘だ。

私が勝手に思ったのは、大自然と対峙するこの画家にあって、壁画は何かの装飾などではなく(西欧では壁画と装飾は同義であることが多い)、

人間界と外界ないし異界を隔てつつ、繋げる界面か細胞膜に等しいもの - ある意味で、壁画は生きている、呼吸している、その場を支配しているということだ。

田村能里子の壁画を前にすると、見るべき私たちが実は見られている気がするのはそのためだ。

人物たちの視線の強さはその反映なのだ。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第12回 額縁のはなし

絵に額縁はつきものである。ただ私のように建物の壁面に描く壁画の仕事もやってきたものにとっては、

額縁は常にあるものとも限らない。

壁画の周りは壁であったり、石張りのデザインだったり、周囲の環境そのものだったりする。

逆に周囲の条件に合わなければ、壁画の存在そのものが否定されてしまう現実からすれば、

壁画にとっての周辺は額縁以上の重みがあると思う。

翻ってタブロウ(通常の絵)にとって額縁は軽いものであるか、というと決してそんなことはない。

壁画よりも小宇宙の平面にとって、額縁は空間の区切りであると同時に、裸を覆うコスチュームのような役割を持っていると思う。

絵と額が相まって、ひとつの絶対的空間を持つ。

私の場合、「馬子にも衣装」ではないが「絵にも額<衣装>」とばかりに、額の色、デザインにかなりこだわる。

絵のマチエールやモチーフとの調和は少なくとも必須の条件だ。

アトリエから出ていく我が子の晴れ姿、未知の方々との語らいを想像してみるのは絵描きにしか味わえない楽しみでもある。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第11回 旅の愉しみ?

若いころから旅行はしている方だと思う。伴侶の海外駐在に同行した期間も入れると、海外への旅(いずれもアジア大陸)だけでも10年近くになる。

国内も50代までは壁画制作という現場仕事に年の半年くらいを割いていたので、本拠地であるアトリエに腰を落ち着けるようになったのはつい最近のこと。

暫くは自宅が旅先のような感覚になっていた。

私にとって旅とは二つの意味合いを持っていたようだ。

若いころは、異国の人や風物に出会っても、旅のテーマ構造や色彩のことなど、どうしても絵描きの眼で追ってしまい、

旅人として純粋に楽しむ心のゆとりは殆どなかった。

そのかわりデッサンやスケッチなど、その場でなくては得られない貴重な成果を持ち帰ることができたし、アトリエに戻って記憶を反芻しながら

タブロウを仕上げることもできた。

50代に入ると旅先での生活を愉しみながら、制作活動もするという欲張りな時を過ごした。

とくにタイでの3年間は、南国の豊かな色彩やのびやかな人のカタチを愛でつつ、自由気ままに絵を描き、暮らすことが出来た。

そして60代以降はといえば、純粋に旅を楽しむことが多くなってきた。

絵描きのこだわりから離れて観る地中海や島々の光景の美しいこと、海や空の複雑な変化など、ある種の責任感を捨て去ると、

それはそれで充実した時間が広がっていくことを初めて知った。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第10回 アトリエとインテリア

趣味は何?と聞かれると、絵画と返すのは気がひけるので、インテリアと答えることが多い。

仕事柄家にいることが多いので、居心地には目いっぱい気を遣う。

一番気になるのは、季節による光の入り具合の変化だ。

リビングには脚を取り外して、テーブル代わりに使っているグランドピアノや、昔の船旅に使っていた革製の衣装箱など、

こだわりの家具や、小さな陶器やブロンズなど、自分の愛する者が並んでいるのだが、季節の光が変わるたびに、

模様替えをしたり、並びを入れ替えたりしている。

極端なのはアトリエで、大きな画架はもちろんのこと、絵具箱・文房具棚すべてにキャスターがついていて、

思い立ったらすぐに移動ができるようになっている。

ちょと贅沢に小さなバーカウンターもあるのだが、これも移動可能で「フローティングバー(漂う酒場)」と自称している。

そういえば昔、近所の旧家のご隠居さんが、季節ごとに床の間の掛け軸のかけ替えをしていた。

気温とか光の具合に部屋の模様を合わせるのは、日本人の昔からの習性なのかもしれない。

私の場合部屋に限らず、猫の額ほどのベランダの手入れにも結構精を出す。

キャンバスのように小さなテントを張って、光と影を楽しんだり、新芽や枯葉をいじったりしていて、

ふと画想が湧き、アトリエに戻ることもある。

インテリアも趣味以上、絵描き仕事の一部といえないことはない。

☆描くこと、暮らすこと、すべてがアート☆

「能里子ミューズギャラリー 〜アートのミューズ田村能里子画伯の作品と暮らしのスタイル展〜」

がファンケル銀座スクエアにて開催されます。

期間 10月14日(火)〜30日(木) 11:30〜18:30(最終日は16:30まで

アトリエを実際に飾っている身近な家具や絵を描く時に使っている道具などを見ていただくことができます。

ぜひ足をお運びください。詳しくは展覧会便りえおご覧ください。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第9回 絵と時間

時間ってこんなに長いものだっけ。

最近スポーツジムでマシンに乗っかったるく歩き出す数分が長い。そうかと思うとあっという間に時間が過ぎてしまうこともある。

時間とは揺るぎない尺度であるのに不思議なものだ。

絵と相対している時、絵の中に流れている時間を感じる。

それは絵のモチーフや絵肌から感じられる場合もあるし、自分の体調によっても異なる。

自分の場合は、厚みのある絵肌や人物像などには時の重なり、時には一方鋭利な刃物で悠久の時間も感じることがある。

一瞬をはぎ取ったような絵に出会うこともある。

それでいてそれぞれの絵に見入る時間は必ずしも“絵の中の時間”とは比例しない。

「あなたの絵の中の時間って貼りついている感じね」。自分の絵がそういわれていたころもあった。

インド女性をモチーフにしていたことや、極度に乾いた絵肌のせいもあるかもしれない。

最近は「まったりとした、たゆとう時間ね」などといわれることが多い。

私としては終始微かな風の揺らぎを描いたつもりだったので、「わかる?」と、つい言いたくなる。

時間とは不思議なものだ。

ところで、私が思わず時の経つのを忘れてしまう時、それは言うまでもなくアトリエで画架に向かっている時だ。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第8回 タブロウと壁画

通常の洋画(ここではタブロウと呼ぶことにする)を描き出して45年、途中から縁あって壁画制作に手を染めてから28年になる。

2足の草鞋というのも大げさだが、1足半くらいの旅の道というわけで、いままでは結構忙しかった。

アトリエで画架に向かっていないときは、壁画の現場にいる、そんな生活パターンが続いた。

幸いにもなんとか健やかに私も今年で古希(この頃ではそれほど稀ではないが)となり、

先月61作目の壁画が無事完成し、東京・日本橋のデパートの壁面を飾った。

この辺で無茶なペースにブレーキをかけ、ちょっと草鞋も解いてゆっくりしようかな、という心境に。

タブロウも壁画も絵づくりという点では変わらないが、前者が自由に無条件に作者の手に任されているのに対し、

壁画は場所・大きさ(タブロウに比べ、巨大であること)・目的・テーマなどが作者を縛る。

タブロウはアトリエを出てからどなたの手に渡り、どんな運命を辿るのかは、通常は生みの親は知らない。

一方壁画は特定の場所で、そこに行きかう人々の眼にふれ、作者自身も現場を訪れて、我が子(私はそう呼んでいる)

の様子を知ることもできる。

結果として私はタブロウの絵描きのみであったなら到底味わえなかっただろう貴重な経験をした。

壁画に触れた方々の多くの声や励ましを直接・間接にたくさんいただくことができた。

心の交流は私の絵の世界を拡げ、明日への制作の意欲へとつながった。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第6回 風を探して

40代・50代はアトリエにいるより、壁画を描くために工事現場などにいる時間が長かった。

通常壁画は巨大なもので、7〜8弾という高い足場を組んで、画材やバケツを持って上り下りする。

高所建設作業者と一見変わるところはない。

25年前初めて壁画を制作した中国・西安では、地面に突き立った6メートルの足場にのると、しなり足元がぐらぐらした。

しかも地上では小型ブルドーザーが足場を倒しそうに忙しなく動いている。

そんな環境で壁に向かって描くというのは、一種の曲芸に近い。

足場がある方はまだいい。客船≪飛鳥≫内での高さ15メートルの壁画では足場を組むスペースがなく、天蓋から吊るしたロープにゴンドラを懸けて、

ガラス拭きまがいに、壁に筆をタッチしながら移動する作業もした。

この場合でも制作に大切なのはアート的発想と創造への情熱なのだが、それ以前に肉体的な順応性が求められる。

不安定な姿勢や無理な運動に耐えうるだけのしなやかさと持久力。

いつぞや出初式を見ていたら、とび職たちの見事な梯子技に魅了された。

日本の城郭や社の優美な曲線は彼らのような仕事師がいなければあり得なかった。

ひょっとして自分も和建築に従事してきた職人の末裔かもしれないと、思えてきた。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第5回 風を探して

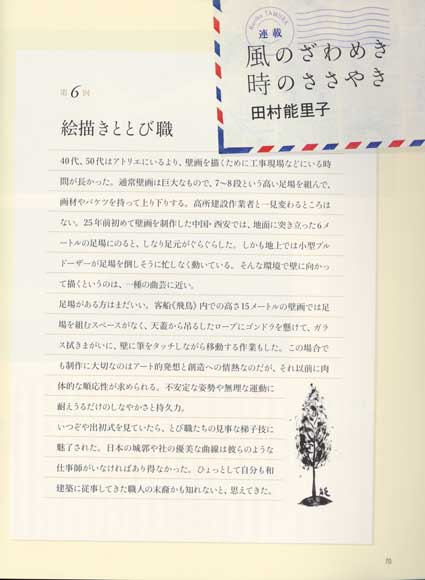

「あなたの絵には風が吹いているのね」 と女友達に何気なく言われたことがある。

「わかる?そうなのよ」 といえないところが、絵描きの可愛くないところ。

「あら、そんなこと思いもつかなかったわ」。絵には謎が多い方が決まっているが、そこまでとぼけなくてもいいでしょう。

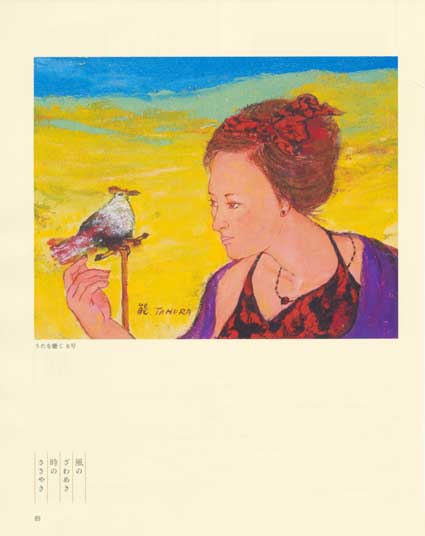

そう、私は光と風を探して描き、歩き続けてきた。

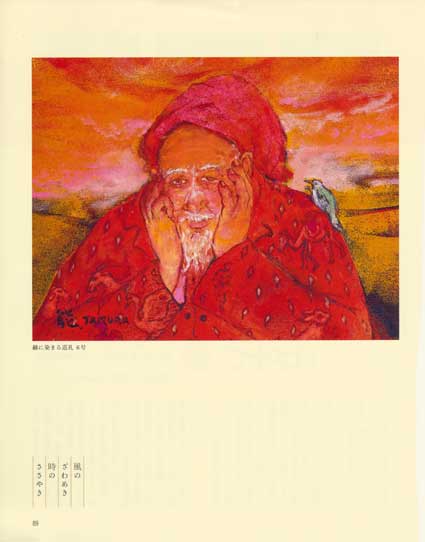

45年前印度の炎天下で、汗をしたたり落としながら、端正というよりは、そぎ落としきった稜線の美しい女性を、デッサンしていた。

時間が貼りついたかのような風ひとつない昼下がり。

その横顔に微かな揺らぎが見えた時、光が動いた。風が騒いだ。

光と風を掬い取ろうとコンテを走らせた。

25年前は中国の西、カシュガルにいた。

屋台のテントが、風にはためく傍らに、砂に磨き上げられたような老人が佇んでいた。

砂風と老人をポケットに仕舞い込むように、画帳に筆を走らせた。

15年前日本の上州高崎の冬の工事現場で、巨大な壁画に一人取り組んでいた。

上州名物の空っ風が高い足場の下から吹き込んできて、パレットを持つ絵描きを煽った。

風と光は絵描きに欠かせない友達だ。

けれど「邪な風」、風邪だけはごめんだ。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

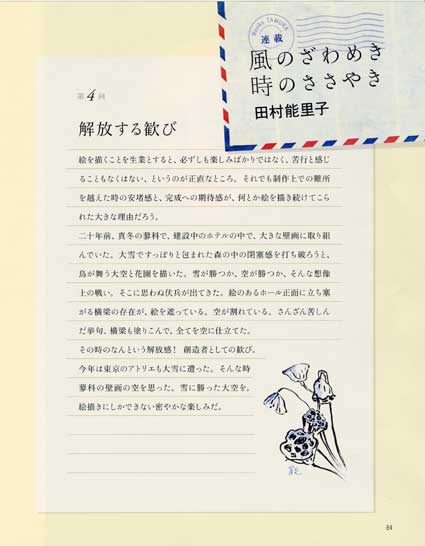

第4回 解放する歓び

絵を描くことを生業とすると、必ずしも楽しみばかりではなく、苦行と感じることもなくはない、というのが正直なところ。

それでも制作上での難所を超えた時の安堵感と、完成への期待感が、何とか絵を描き続けてこられた大きな理由だろう。

二十年前、真冬の蓼科で、建設中のホテルの中で、大きな壁画に取り組んでいた。

大雪ですっぽりと包まれた森の中の閉塞感を打ち破ろうと、鳥が舞う大空と花園を描いた。

雪が勝つか、空が勝つか、そんな想像上の戦い。そこに思わぬ伏兵が出てきた。

絵のあるホールの正面に立ち塞がる横梁の存在が、絵を遮っている。

空が割れている。さんざん苦しんだ挙句、横梁も塗りこんで、全てを空に仕立てた。

その時のなんという解放感!創造者としての歓び。

今年は東京のアトリエも大雪に遭った。

そんな時蓼科の壁画の空を思った。

雪に勝った大空を。絵描きにしかできない密かな楽しみだ。

〜風のざわめき 時のささやき 〜

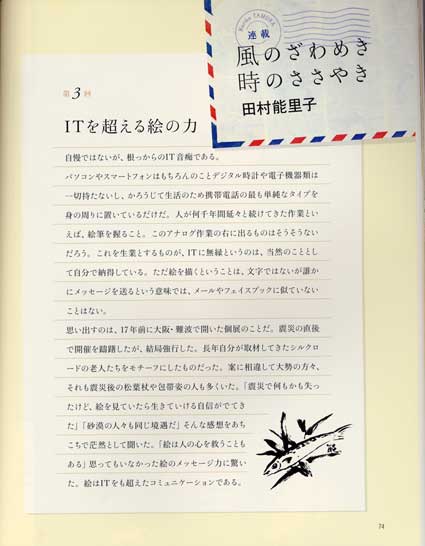

第3回 ITを超える絵の力

自慢ではないが、根っからのIT音痴である。

パソコンやスマートフォンはもちろんのことデジタル時計や電子機器類は一切持たないし、かろうじて生活のため携帯電の

最も単純なタイプを身の周りに置いているだけだ。

人が何千年間延々と続けてきた作業といえば、絵筆を握ること。このアナログ作業の右に出るものはそうそうないだろう。

これを生業とするものが、ITに無縁というのは、当然のこととして自分で納得している。

ただ絵を描くということは、文字ではないが誰かにメッセージを送るという意味では、メールやフェイスブックに似ていないことはない。

思い出すのは、17年前に大阪・難波で開いた個展のことだ。

震災の直後で開催を躊躇したが、結局強行した。

長年自分が取材してきたシルクロードの老人たちをモチーフにしたものだった。

案に相違して大勢の方々、それも震災後の松葉杖や包帯姿の人も多くいた。

「震災で何もかも失ったけど、絵を見ていたら生きていける自信が出てきた」「砂漠の人々も同じ境遇だ」

そんな感想をあちこちで茫然として聞いた。

「絵は人の心を救うこともある」思ってもいなかった絵のメッセージ力に驚いた。

絵はITをも超えたコミュニケーションである。

〜 風のざわめき 時のささやき 〜

第2回 無音の対話

絵と絵を観る人との対話はどのようにはじまるのか。作品を送り出した絵描きとしては気になるところだ。

所詮は想像するしかない。しかし描いている時間の流れの中に、遠くを見つめるような気持ちで、そのことを考えている自分がいる。

絵はもともと作り手の感動とこだわりの塊である。

それをどう伝えるか、伝わるか。その平面的な塊は定められた場所で、無言で佇んでいる。

控えめに、謙虚に。けれども一旦近づいた人だけには、絵からざわめきや呟きが聞こえてくるはずである。

気に食わなければ人はその場を即座に立ち去る。

立ち止まったときから、対話がはじまる。

絵の中に流れている時間と現在の時間。空間の共有感が生まれ、そこに無音の対話が生まれる。

あるいは音楽が生まれる。過去と現在と未来が一緒になったような不思議な瞬間だ。

〜 身辺抄 〜

私にとって国内で初めての壁画(『季々遊々』1989年)が中山競馬場にあるんですが、それを正面スタンドゴンドラ席に移設することになったんです。

何しろ全長15メートルの大作で、移設するにはそれを3分割しなくてはならない。 もう大変でした。

でも、この機を幸いに、25年前の制作時にこだわって残した細部を、赤で塗りつぶしてしまえと手を加え、断然迫力が出たので喜んでいます。

手がけた点数はこれまでに60点になりますが、やはり全国各地のランドマークに飾る壁画の仕事は、

幅広い層の方々に私の世界を知っていただけるまたとない機会。

「旅先でゆっくり見てきました」などとあちこちで声をかけていただけるのは作家冥利に尽きますし、

同時に少しでも美術に関心を持っていただけるようになったかなとも思っています。

今は2014年3月、東京・日本橋の某所を飾る300号の大作を製作中で、並行してタブローも描くという毎日。

絵描きって本当に肉体労働なんですよ。

〜 新連載 風のざわめき 時のささやき 〜

第1回 私の原点

なぜ絵描きになったの?

この道を歩いてきて、よく受ける質問である。答えは全く他愛もないことだが、

幼い時から描くことが好きだったことと、親や先生などから「上手いね!いいね!」と褒められ、もう一度褒められたいと描き続けているうちに、

この道が開けてきたように思う。

一家で移り住んだ瓦礫だらけの戦後の街・名古屋で、近所にベレー帽をかぶり、大きなひまわりの花束を抱えてゆったりと歩いているおじさんがいた。

灰色一色の光景の中で、おじさんの周辺だけが色彩豊かに輝いているように見えた。

やがて絵描きさんだとわかり、将来自分もあんなふうに暮らせたらいいな、とふと感じたことも原点なような気がする。

小学校の写生大会が晩秋の鶴舞公園で行われた。

移りゆく紅葉の陰に思わず我を忘れて、日暮れになり、提出の締め切り時間をとっくに過ぎたころ学校に戻った。

裸電球の下で待っている先生に思わずひやっとし、大目玉を覚悟した。

だが先生は見るなり「悪くないな、この絵は」とぽつりと言っただけだった。

こんな小さなことも、後々、美術学校に進むきっかけにつながるのかもしれない。

(C)Noriko Tamura All Rights Reserv

一家で移り住んだ瓦礫だらけの戦後の街・名古屋で、近所にベレー帽をかぶり、大きなひまわりの花束を抱えてゆったりと歩いているおじさんがいた。

灰色一色の光景の中で、おじさんの周辺だけが色彩豊かに輝いているように見えた。

やがて絵描きさんだとわかり、将来自分もあんなふうに暮らせたらいいな、とふと感じたことも原点なような気がする。

小学校の写生大会が晩秋の鶴舞公園で行われた。

移りゆく紅葉の陰に思わず我を忘れて、日暮れになり、提出の締め切り時間をとっくに過ぎたころ学校に戻った。

裸電球の下で待っている先生に思わずひやっとし、大目玉を覚悟した。

だが先生は見るなり「悪くないな、この絵は」とぽつりと言っただけだった。

こんな小さなことも、後々、美術学校に進むきっかけにつながるのかもしれない。

(C)Noriko Tamura All Rights Reserv