�@�@

�@

�@

�@�@�q���̂悤�ɐ������lj���o������茩����Ă�������

�@�@�C�O����̊ό��q���K���t�@���P������X�N�G�A�B�ٓ��ɕ��\���[�g���͂��낤���Ǝv����lj悪�f�����Ă����B

�@��n�̕��ɗh��߂��悤�ȏ��������B�N�₩�ȐԂ�F��z���A�C���h���A�^�C���A

�@���邢�̓V���N���[�h������̕��y��A�z������B

�@�u�@FUN-FUN�@�v�Ɩ��Â���ꂽ��i��`�����͓̂c���\���q����B

�@�����炩�ŁA�_�炩���A�e�ɕx�ލ�i�ł���B

�@����܂Ő��삵���lj悪�Z�\�]��B�@�q�D�u�@�@�v�A�����̃z�e���֎R���A���lMM21�R���T�[�g�z�e���A���R���n��A

�@�k�����w�������a�@�A���É�JR�Z���g�����^���[�Y����D�y�w�܂ŁA�S���ɍ�i������B

�@���߂ĕlj�Ɏ��g�̂͏��a�Z�\�O�N�B

�@���������̃z�e������˗����ꂽ�u��s�ԉ��}�v�ł���B

�@�@�ޏ��̂���l�́A�Z�F�����Őꖱ���Ƃ߂��c���Y��B�v�̔C�n�ɓ��s���A�C���h�ƃ^�C�Ŏ��N�]�萶�������B

�@���킭�A�u�C���h�̓J���J�b�^�ɒ��݂��܂������A�A����A�ЂƂ�Ŗk�C���h�ɏo�����A���ɂ����ł����n�𗷂��A

�@�lj�ɖ�������܂����B

�@���̌�A�k���̔��p�w�@�ɗ��w�����̂����ŁA�����̃z�e������lj���˗����ꂽ�̂ł��v�B

�@�@������Ƌ���W�ȂǂŒ��ڂ𗁂тĂ����ޏ��́A�u�O�̂߂�ŕlj�̐���ɖv�����Ă������v�B

�@�ȗ��A�O�\�N�̊ԂɘZ�\�]��̑����肪���A�Ȃ��ɂ͋��s���R�V�����̉��G�Ȃǂ��܂܂��B

�@�@���łɌÊ���}���Ă��邪�A�����̂悤�ɎႢ�B

�@���c�J�̃}���V�����ŁA����l�Ɠ�l��炵�B�L���A�g���G��݂��A�S���̃L�����p�X�ɊG�M���ӂ邤�B���N�ɂ͏\���C��z��B

�@�u���͘Z���߂��ɋN���āA�������A�X�g���b�`�E���K���ꎞ�ԂقǁB�r���A�䏊�֗����A���H�̉����p�ӂ��܂��B

�@���Ăɏ\��ވȏ�̖���̂��āA�^�C�}�[���Z�b�g�B����̓A�}�j���ɃX�p�C�X�������Ē����܂��B

�@���H�͂��тɔ[���A�L���`�A���J�u�A�l�M�A���Ȃǂ��̂������B�f�U�[�g�͓�����o�i�i�ɁA�Ӗ��≩�����ӂ肩���āE�E�E�v�Ƃ�����B

�@�m�g�j�́u���傤�̗����v�ɏo������������Ƃ炵���H�삾�B

�@�ߌ�͕v�w�����āA������̓y����E�H�[�L���O�B

�@����ɁA�u�\���Ɉ�x�̓A�X���`�b�N�N���u�ɍs���A�v�[���ŕ����A�g���[�i�[�ɂ��ĕ���w��b���܂��B

�@��Ƃ��܂����̘J���҂ł��B�����Ȃ����Ă��Ă͕lj�͕`���܂���B�ŋ߁A���܂��������������Â炭�A�V�ዾ��������悤�ɂȂ�܂������E�E�E�v

�@�ޏ������B

�@�u�q���̂悤�ɐ��ݏo�����lj悪�A�������̐��ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă����݂���Ǝv���ƁA�����ł��悢�������Ŏc���Ă��������B

�@�lj�͎����傪�ς�邱�Ƃ����邵�A���Ԃ��o�ĂЂъ����������B

�@����𗎂Ƃ����@���m���Ă����Ē��������B���������P�A�ɉʂ����Ăǂꂭ�炢�̎��Ԃ�v���邩�킩��܂��A

�@������Ƒ��k���Ȃ���A�o�������A������Ă��������Ǝv���܂��B

�@

�@

�@�@�@�@�u���m�[�x����܂��j���@�c���\���q���呺�q����ɐV��G��恙�v

�@�`�����s����������

�@�@�m��ƁA�lj�ƂƂ��Ċ���c���\���q���A��N10���A�m�[�x�������w�E��w�܂���܂����呺�q����

�@�@�@�@�@�i���k������ʖ��_�����E���q���喼�_�������j���A�g���G�ɏ��ҁB

�@�@�@���̉������j�����`�����V��̑��掮���s��ꂽ�B

�@�@�@�@����������l�̌𗬂́B1999�N�A�k�������������E�����̐E�ɂ������呺���A

�@�@�@���������a�@�V�z�ɍۂ��lj搧��i��G���Ƃ���j���˗��������Ƃ��͂��܂�B

�@�@�@���a�@���˂�110�N�O�̓��{�ŏ��̌��j�×{���u�y�M���u�{�����v�ł��邱�Ƃ���A�呺�����Ă̈˗��ŁA

�@�@�@�lj�̒��Ɂu294�{�̂����i���a���̐��j�v��`�����̂��y�����v���o�ƁA�c������͐U��Ԃ�B

�@�@�@�@���T�����A�呺����̓g���[�h�}�[�N�̖X�q�p�œo�ꂵ�A50���̐V��Ꮔ��̉���Ƃ��ΖʁB

�@�@�@�u��ʒ����A�������X�q�p�̒j���͐搶���g���A�����ėׂɊ��Y�������͂��Ƒ����C���[�W���ĕ`���܂����v

�@�@�@�Ƃ����c������̐������Ȃ���u���ł������~�ɂ₮���g��ŕa�@�̕lj�ɒ��ޓc������̎p��N���Ɋo���Ă��܂��B

�@�@�@�����č����͖{���ɑf���炵����i��L��������܂��B

�@�@�@�������̊G�̂悤�ɂ������Ƃ��Ď��Ԃ��߂��������ł��ˁv�Ǝӎ����q�ׂ��B

�@�@�@�@�m�[�x����܌�A�����T2��̍u���̑��A�p�[�e�B�[�A���A�Ȃǂő��Z������߂�呺����B

�@�@�@�Ƃ͂������掮�����̓m�[�x�����c�����^���ꂽ���_�������Q����ȂǃT�[�r�X���_���B

�@�@�@�Z���؍݂ł���Ȃ���A��Ƃ̗F�l�m�l��œ��키�A�g���G�͏I�n�����ɕ�܂�Ă����B

�@

�@

�@�@�@�m��ƁA�lj扻�Ƃ��Ēm����c���\���q���A�����E����̃t�@���P������X�N�G�A�Łq ���_�̕�����@�r�Ƒ肵���A�[�g�C�x���g���J�Â���B

�@�@�@����10�K���C�������[�����������̏������f�b�T���Ɖ��t����C���[�W�����C���e���A��ݒu�B

�@�@�@�܂��A�Q�K�M�������[�f�b�L��K�i�x���ȂǂɃf�U�C���E�t�H�g�ނ�W������ȂǁA�S�ق��� ���_�̊� ���̃C���[�W�ő�������v�����[�V�����C�x���g���B

�@�@�@ �t�@���P������X�N�G�A�Ƃ����A���А��i�i���ϕi�E���N�T�|�[�g�j�̔��p�̊��͓X�Ƃ��Ăɂ��키���Ǝ{�݂����A

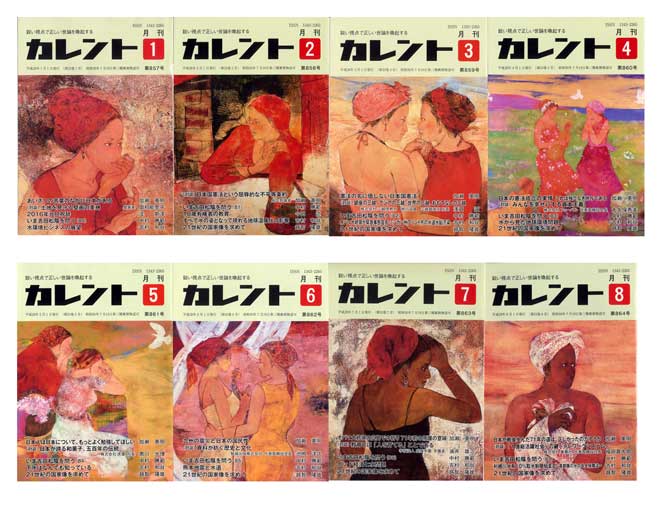

�@�@�@�c������͓��X�N�G�A�̃V���{���Ƃ��Ȃ��Ă���lj�uFUN-FUN�v�𐧍�B

�@�@�@�ȗ��A�����܂ŗl�X�ȃC�x���g��g�[�N�V���[���J�ÁB

�@�@�@����́q���_�̕�����r��������������̈�Ƃ��Ď����������́B

�@�@�@�W����i�͂��ׂĔ����A�����̔��ƌ��N���T�|�[�g�������̃����h�}�[�N�Ȃ�ł͂̃C�x���g�Ƃ��Ĉꌩ�̉��l�����肻�����B

�@�@

�@�@�@�q ���_�̕����� �r�J�Âɂ��ēc������͌����B

�@�@�u�W�Ƃ����ɂ͑�U���ł����A����̃C�x���g�͈ꖡ�ς�������e�ƂȂ��Ă��܂��B���ِ����������r�[�ɂ͎��̕lj�q FUN-FUN �r�i4m�~11m �r��

�@�@2005�N�̓��كX�^�[�g���������Ă���A�lj�͂Q�K�M�������[�f�b�L�i�����J���j��莩�R�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�@�C�x���g�J�Ê��Ԓ��́A�M�������[�͂������̂��ƁA10�K���܂߂āA�S�قɎ��̍�i�Q���W������܂��B

�@�@�A�[�g�͔��p�ق��L�̋�Ԃ̐Î�̒��Ŋӏ܂��������̂��嗬���Ƃ͎v���܂����A���܂ɂ͋���̓��킢�̒��ŁA�€�������Ă��������Ȃ����

�@�@�ЂƎ����y�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B

�@�@�j���̕��ɂ͂�����ƍ���������������������邩������܂��A�ǂ������C�y�ɂ�������肭�������B

�@�@

�@�@�C�x���g�ŏI����5��3���ɂ́A�lj�q FUN-FUN �̓o��l���Ɠ����h���X��Z�������_�����̉��t�A�_���X�p�t�H�[�}���X���\��B

�@ �S�[���f���E�C�[�N�̋���ؗ�ȍʂ�Y����B�@

�@

�@

�@�@

�@

�@

�@�@�@���@���ɂ����߂�124�@��

�@�@�@�y�n�������lj�̔��_�@�@�@�lj�Ɓ@�c���\���q�@������@���e

�@�@�|�@�c���搶�̕lj�͏������\���G�ɂĎg�킹�Ă��������Ă���܂����A�lj�Ƃ̑��l�҂Ƃ��đ�ςȂ�����ł��ˁB

�@�@�@�@�lj�̍�i���͂ǂꂭ�炢�ɂȂ�܂����B

�@�@�c���@�@���݁A�Z�\���i���������܂����B����̕��X�Ɋ��ł��炦�āA�L������ł��B

�@�@�|�@�lj��`���Ɏ���A���̏o��͂ǂ��ł������B

�@�@�c���@�@�lj�Ƃ̏o��́A��\��̂���ɖK�ꂽ�C���h�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@���X�́A�G�`�����u���āA���[���b�p��C�^���A�ɑ��ē��������Ă��镁�ʂ̏��̎q�Ƃ��������ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�������}篕v�̊C�O�]�ŃC���h�̃J���J�b�^�ɈڏZ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�C���h�͏@���ς���l���B�q�����Ȃǂ����{�Ƃ͑S���Ⴂ�܂�����A�v�w�Ƃ��ǂ��A�˘f���ɖ��������X�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�ʕ��͂��̂܂܂ł͐H�ׂ��܂��A���̉q�������悭����܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�J�[�X�g���x��@���̑Η��Ȃǂ�����A�O�ŋC�y�ɃX�P�b�`�����邱�Ƃ��͂����܂����B

�@�@�|�@����͌˘f�����������ł��傤�B

�@�@�c���@�@�����������ɁA���̐S�̒��ɂ́u�C���h�ʼn���͂����v�Ƃ����v��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�C���h�ɏZ���Ƃ������ɂƂ��ĉ������猌���ɂȂ�ƍl���Ă��܂����B���v���ƁA���ɂ����܂��������Ǝv���܂��B

�@�|�@�@�����ŕlj�ɏo���ꂽ�̂ł����B

�@�c���@�@�@�J���J�b�^�ɏZ��ł������ɁA�C���h�l�̃J�����}���̎ʐ^�W���A�}���قŊς܂����B

�@�@�@�@�@�@�@���̒��ŁA�lj�ɖ��ߐs�����ꂽ�X�̎ʐ^�����̈�ۂɋ���Ɏc��܂����B���̂܂܁A�C���h�Ɏl�N�ԑ؍݂�����A���{�ւƋA�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���{�ł͉�Ƃ̎d�������炭�����Ă���܂������A�ǂ����Ă����̕lj�̊X�̂��Ƃ������痣�ꂸ�A���̒��Ɉ�̎v���������Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�u���������A�{���̊G�`���ɂȂꂽ��A�l���ň�x�͕lj��`�������v�B

�@�@�@�@�@�@�@���̎ʐ^�W�����A���̖{�𗊂�Ƀ��W���X�^�������̃W�����W���k�ւ̗������ӂ��܂����B

�@�|�@�@�lj�ɓV����������ꂽ�̂ł��ˁB

�@�c���@�@�@�G�`���Ƃ����̂́A�ŏ�����G�`���Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�Ⴆ�ΐ����ƂȂ�A�����������Ƃ̃X�e�b�v��o���Ă����A�����ƂɂȂ��Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�������A�G�`���͂Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��A�G��`�������ł�����c�t�����ł��ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��������p��w�ŋZ�p���āA�G�ł�����������Ă����Ƃ��Ă��A����͊G����肢�Ƃ��������̘b�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�G���ƂĂ��D���Ȑl������A��̐l������ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�G�`���́A���������Ɂu�����v�Ƃ������̂������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�s�J�\���S�b�z���A�ŏ��������ɔF�߂��Ă����킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@������o�āA�Љ�ŗl�X�Ȍo����ςƂ��Ă��A�Љ�F�߂Ă����킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@���������Ӗ��ŁA�����C���h�Łu�lj��`�������v�Ƃ�������Ȏv�������������Ƃ́A���̐l���̘g���O����ȏ�ʂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�܂��Ɂu�����v�Ƃ̏o��̏u�Ԃł����B

�@�|�@�s�v�c�Ȃ����ł��ˁB

�@�c���@�@�@�{���ɂ����v���܂��B�����Ď��́A���̎ʐ^�W��Ў�ɁA�C���h�����̃W�����W���k�Ƃ����X�ւƗ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����A���s�G���Ȃ�Ă���܂��A���{�l�ł����ɍs���̂͏��߂Ă����������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�ߍ��ȗ��ɂȂ邱�Ƃ͏��m�̏�ł������A�������l�ԁA��肽�����Ƃ��ڂ̑O�ɂ���A���ł��ł�����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�u�����ɍs�������I�v�Ƒz���ƁA���Ƃ͉^����������ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�Ќ��̉p�����g���āA�j���[�f���[����W�����W���k�֍s�����߂ɓd�Ԃ����p���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���̓����łȂ�ƁA�W�����W���k�̑�w�̊w���Əo����Ƃ��ł��܂����B

�@�|�@����͂܂������ł��ˁB

�@�c���@�@�{���ɍK�^�ł��B�_�l�͂���ȂƎv���܂����B

�@�@�@�@�@�@���̐搶�͂�������݂��o���Ă�������A�X�̈ē��̎�z�܂ł��Ă��������܂����B�{���ɂ悭���Ă��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�W�����W���k�̊X���ē����Ă��������ƁA�{���ɕǂƂ����ǂ��G�Ŗ��ߐs������Ă���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@��ʂ̉Ɖ��̕ǂ�V��ɂ��]���Ƃ���Ȃ��G���`����Ă���B

�@�@�@�@�@�@���т��𐆂����̏�ɂ��G���`����Ă��āA�قƂ�Ǐ����������Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@���{�l�̎����炵������������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A���n�̐l���炵���瓖����O�̓���ŁA�����������̂��낤�Ƃ��������ł����ˁB

�@�|�@����͂������S�_�Ƃ������ł��傤�ˁB

�@�c���@�@�{���ɕǂƂ����ǁA�V��Ƃ����V��ɕ`����Ă���̂ŁA���ł͕\�킹���Ȃ��ʂł��ˁB

�@�@�@�@�@�@���{�l�Ȃ�u�����ɕ`������_���v�Ƃ��A�u�Ƌ�̔z�u���v�Ƃ����������ȂƂ���ł��B

�@�@�@�@�@�@�������A���n�ł��炭�������Ă���Ƃ킩��̂ł����A��ɂȂ�A���ɂȂ��ēV�������ƁA�����`����Ă���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�������Ė������ǂ����ɂ������ȁA�ȂǂƊ�]������Ȃ��疰��ɂ������͖{���ɑf�G�ł����B

�@�@�@�@�@�@��������āA�����ɖ������āA����l�Ɉ��炬��^����lj�Ƃ������̂ɂǂ�ǂ����Ă����܂����B

�@�@�@�@�@�@

�@�|�@�@�܂��ɐ����ł���A�����ł��ˁB�c���搶�̊�ł���u�ԁv�̃C���[�W���A���̎��̌o�����瓾�����̂ł����H

�@�c���@�@�W�����W���k�����ł͂���܂��A�C���h�ł̌o�������ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�q���h�D�[���̎��@��K���ƁA�r�̎�܂ł͂˂āA�_�l�ւ̂����ɂ��Ƃ��Ă��������サ�Ă���܂����B

�@�@�@�@�@�@�Ԃ���������Ă���A���̎��́u���̐ԁv�Ƃ����|����ۂł������A���̃C���[�W������Ɏc��܂����B

�@�@�@�@�@�@�܂��A�����ł̐����ł́A�Ԃ̃T���[����������ł����ɖڗ��̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�����̌o������u�ԁv�Ƃ����F�����A�����͂ɖ������A�����ւ̊�]�Ƃ����C���[�W�������c���Ă���A����ԂɈ������āA

�@�@�@�@�@�@�����̃e�[�}�J���[�ƂȂ��Ă����܂����B

�@�|�@�@�C���h�ł̌o���������g�̕����ɏ���������ł��ˁB

�@�c���@�@�C���h�ł̌o���ŁA�����`���������̂������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�@�@�@�@�@�����̏�i�⏋���A�����̕��A���j���ςݏd�Ȃ����[�݂Ȃǂł��B

�@�@�@�@�@�@�A�����Ă���́A�����̕`�������G�́u�G���v�i�}�`�G�[���j��\���ł����@����邱�ƂɎ��|����܂����B

�@�@�@�@�@�@�c�����Ƃ����G��������A�T���b�Ƃ����G��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�l�̔��ł��A�c�����Ƃ������Ƃ����łȂ������`���܂����A�����͂��ׂē����l�Ԃł����A�\���̍��ł��B

�@�@�@�@�@�@���͂�����Ƃ����G�������߂܂������A���{�ł������������Ƃ̂Ȃ��\���ł����B

�@�@�@�@�@�@�ŏI�I�ɁA�X�|���W���n�̃��[���[������ō���Ă��炢�A�ǂɕ`���Ƒ听���ł��B

�@�@�@�@�@�@�������Ă���Ǝ����̕\���͂������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�|�@�@�lj��`�����ƂɎ��������������͉��ł��傤���B

�@�c���@�@���ꂩ��\�N���炢�A���{�Ŋ������Ȃ���O�\����߂����܂����B���̊ԂɁA�A�N�V�f���g���N����܂����B

�@�@�@�@�@�@�������W�ŁA�����ŗD�G�܂ƌ��܂����A�����A�V���ł����\������܂����B

�@�@�@�@�@�@�������A��߂�ꂽ�S���̃T�C�Y����܃Z���`���[�g�����߂��Ă���Ƃ����ًc���ォ��N����A

�@�@�@�@�@�@���ӓI�ɃO�����v������O�����A�Ƃ�������������܂����B

�@�@�@�@�@�@���̌�������A�l�X�ȂƂ��납�炨���������Ă��������邱�ƂɂȂ�܂������A���͖��������т��܂����B

�@�@�@�@�@�@��������ƁA���x�͉�������ꂽ�̂��A�c������{����ǂ��o�����Ƃ��铮��������A����������C�O�ւ̐��E�̘b�����������܂����B

�@�@�@�@�@�@���ꂪ�lj搧��Ɍq�����Ă����̂ŁA���̎����͖Y����Ȃ��ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@

�@�|�@�@��������z�����Ƃ������Ƃ��������Ƃł��ˁB

�@�c���@�@�����l�\���߂��Ă��܂������A�u�lj��`�������v�Ƃ����v�����ĔM���A�C���h�̎��́A�����`���̓y�n�A�����ɍs�����Ǝv���܂����B

�@�@�@�@�@�@�����������A���{���璆���ւ̗��w�͂قƂ�ǎ��Ⴊ�����A����ƌ����܂����B

�@�@�@�@�@�@�����Ƃɂ����s�����āA�K���ɂ��k���̒������p�w�@�Ƃ����ꗬ�̑�w�ɗ��w���邱�Ƃ����܂�܂����B

�@�@�@�@�@�@�l�̏Љ�ŁA���̎���ɉh�������Ă�K�˂Ƃ���u���ؕo�فv�Ƃ����z�e�����������قŗ��Ƃ����b���܂����B

�@�@�@�@�@�@�����đ�w�ɖ߂�ƓˑR�A���̐l����d�b���������Ă��ĂȂ�Ɓu�lj��`���Ăق����v�ƌ����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�v�킸�A�u�����I�v�Ǝv���܂����B�����������A���M�̂Ȃ��������ł��B

�@�@�@�@�@�@���߂Ă̕lj搧�삪�Ȃ�ƕ��Z�\���[�g���A�����[�g���ł��B

�@�@�@�@�@�@�܂��ƂȂ��@��ł��̂ł��b�������āA���̗��j����S�ĕ����ėՂ݂܂����B

�@�@�@�@�@�@���ɂ̓V���N���[�h�A���ɂ͓��{�A��k�ɂ͓��̎���̔ɉh��`���܂����B

�@�|�@�@����͓��˂Ȃ����ł����ˁB���߂Ă̐�����Ԃ͂ǂꂭ�炢�ł������B

�@�c���@�@�G���I�ԍH�����܂߁A����ɂ����������Ԃ͈�N���ł����B�lj��`���ۂɂ́A�G�̋�̑I�肪���ɏd�v�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@���[���b�p�ƃC���h�ŕ`���ꂽ�lj�́A�����o�ƐF���ς��A�T����܂��B

�@�@�@�@�@�@���ꂪ�܂��t�ɗ��j������������̂ł����A����A�[�g�Ƃ��ĕlj�𐧍삷��ȏ�A�������Ȃ��f�ނ�I�ԕK�v������ƍl���܂����B

�@�@�@�@�@�@�������Ă��ꂽ�̂��A�����J�̊G�̋��Ђł����B�ނ�������ւ̎Q����_���Ă������ƂƑ��܂��āA�Ȃ�Ɩ����Œ��Ă��ꂽ�̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�傫�ȕlj�ł�������A�����ȗʂ̊G�̋��D�ւʼn^��ŁA�Ŋւ��N���A���āA�Ƃ�����Ԃ𑽂������Ē��Ă��ꂽ�̂ł��B

�@�|�@����͂��肪�����ł���

�@�c���@�@�ł��̂Ŏ��́A���������G�̘e�ɁA�G�̋�̐����ƂƂ��Ɂu�G��͂��̉�Ђ����Ă��ꂽ�v�Ƃ����������A

�@�@�@�@�@�@�p��E������E���{��ŁA�ɍ���ł�������Ǝc�����Ƃɂ��܂����B

�@�@�@�@�@�@�ނ炪�C�������Ă��ꂽ�S�A�������������Ɠ`���Ă������Ǝv�����̂ł��B

�@�|�@�Z�\���i�̒��ŁA���Ɉ�ۂɎc���Ă�����̂���������Ă��������B

�@�c���@�@���̍�i�͂��ׂĉ䂪�q�̂悤�ȑ��݂ł��B�Z�\���i���ׂĂ���ł��B

�@�@�@�@�@�@���ʂ����邱�Ƃ͓���ł��ˁB�������U��Ԃ�ƁA�l�X�ȏꏊ�ŕlj��`���Ă����Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�q�D�u�v�ł́A�S���h���ɏ���āA�O�\���[�g���̍����ō�Ƃ��܂����B

�@�@�@�@�@�@���G�ł���A����̃A�g���G�ŃR�[�q�[�����݂Ȃ���A���y���Ȃ��琧��ł��܂����A�lj�͈Ⴂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@���n�̍H������ɑ����g��ŁA�����Ƃ����A�����Ƃ���A�����Ƃ���Ő��삵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�ł�����H������̕��X�Ƃ̌𗬂��{���ɑ�ŁA�x�����Đ��삪�ł��܂����B

�@�@�@�@�@�@���ʂ̊G�����Ƃ͈���āA�A�g���G�̒��ł͂Ȃ��A�l�ԓ��m�̋��͂̏�ō�i������Ă����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�܂��A�lj�́A���Ȃ��Ƃ����\�N�������Ɏc���āA���̓y�n�̕������̐����������A

�@�@�@�@�@�@������K�ꂽ�������ǂȂ��ɂ��S�Ɉ��炬�⌳�C��^���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@����ߒ��͑�ςł����A���ꂪ�lj�̑f���炵���Ƃ���ł��B

�@�|�@�lj�ɖ����������܂�A�Ƃ��ɕ���ł����̂ł��ˁB

�@�c���@�@�ȑO�A�k���������a�@�̕lj��`�����ۂɂ́A�m�[�x����܂̑呺�q�搶���璼�ڂ��˗����������܂����B

�@�@�@�@�@�@���b���f���Ă���ƁA���̕a�@�̑O�g�́A���Ă̌��j�×{���̓y�M�i�����j�����{������������

�@�@�@�@�@�@�u��{�ł�������y�M���G�̒��ɓ���Ăق����v�Ƃ����v�]���܂����B

�@�@�@�@�@�@�u�a���͂�������܂����H�v�Ǝf���A�a�@�̃x�b�g�̐�����S��\�l���Ƃ������ƂȂ̂ŁA��S��\�l�{�̓y�M��ǖʂɐ��荞�݂܂����B

�@�@�@�@�@�@�a�@�ł͕a�ʼn点���Ă���l�����āA�Ԃ����̐l������B

�@�@�@�@�@�@�ނ炪���������Ƃ����̂悤�Ɍ��C�ɂȂ��Ăق����Ƃ����z�������߂܂����B

�@�@�@�@�@�@����Ɗ�����A���҂���ƂƂ��ɊŌ�t���lj�̑O�ő����~�߁A

�@�@�@�@�@�@�u���Ȃ��̓y�M�͂����B����Ȗ쌴�̂悤�ɂ̂т₩�ɖ��邢�Ƃ���ɑ����o�܂��傤�ˁv�ƌ�肩���Ă��܂����B

�@�|�@�f���炵���S�̂��邨�b�ł��B

�@�c���@�@�����Ȃ肽�������G�`���Ƃ����̂́A�����������ƂȂ�ł��B

�@�@�@�@�@�@�G��`���ėL���ɂȂ邱�Ƃł͂Ȃ��A�a�@�ɂ͕a�@�́A�}���قɂ͐}���ق̖ړI������܂��B

�@�@�@�@�@�@���̖ړI�ł����ɖK�ꂽ�������̐S�������ꂽ��A�������Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@����l�������ł������v���Ă��ꂽ�炢���Ǝv���Ă��܂��B

�@�|�@���̊�����������ƂȂ��āA�G�ɕ\��Ă���̂ł��ˁB

�@�c���@�@���m�����S�̊C�z�w���̐H���̕lj���˗����ꂽ�Ƃ��ɂ́A�Z���搶������{�l�̌��_�ł���u���{�̐_�X�̍��v�Ƃ����C���[�W���f���܂����B

�@�@�@�@�@�@�C�z�w���́A������эZ�ŁA�S�����̒j�q�Z�ł��B�@�\�O�̒j�̎q���e���𗣂�ĕw�ɂ������ޏ�ł��B

�@�@�@�@�@�@�����Ɏ��́A��e�̃C���[�W�ő��z�̏��_��`���܂����B

�@�@�@�@�@�@�ނ���A��e�Ɨ���Ď₵���Ƃ��A�搶�ɓ{���Ĕ߂����Ƃ����낢�날��ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@���̎q�������G���������Ɂu�撣���A���ꂳ��v�ƕ�e�������Ă��ꂽ��ǂ��ȂƁB

�@�@�@�@�@�@��������āA�lj�͂����Ƃ����ɂ���l������������āA�S�Ɍ���^�������Ă���Ă��܂��B

�@�|�@���̎v����lj�ɍ��߂邱�ƂŖ����������܂��̂ł��ˁB���ꂩ��̓��{�E���E�ɕK�v�Ȋ����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�c���@�@���{����芪�������������Ȃ��Ă��܂�����A���a�̂Ƃꂽ�A�o�����X�̎�ꂽ��Ԃ��ۂ����Ηǂ��ȁA�Ƃ����z��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�G���A���ݏo���ďI���A�`���ďI���ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@���{���A�����������ɔ�ׂĐl�炵����炷���Ƃ��ł��Ă���̂ł�����A��́A�l�Ƃ��Ă̒��a���o�����X�悭�Ƃ��Ă����A

�@�@�@�@�@�@���E�̒��̓��{�Ƃ��āA��肭�o�����X�����邱�Ƃ��]�݂ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�b�j�m�����������@�s�����������@�`�����@�q�����������@�q����������